2020年2月1日・2日に第113回歯科医師国家試験が行われた。

本稿では、本回の第113回歯科医師国家試験の傾向・今後の歯科医師国家試験の流れや取り組み方について紹介したい。

本稿では、本回の第113回歯科医師国家試験の傾向・今後の歯科医師国家試験の流れや取り組み方について紹介したい。

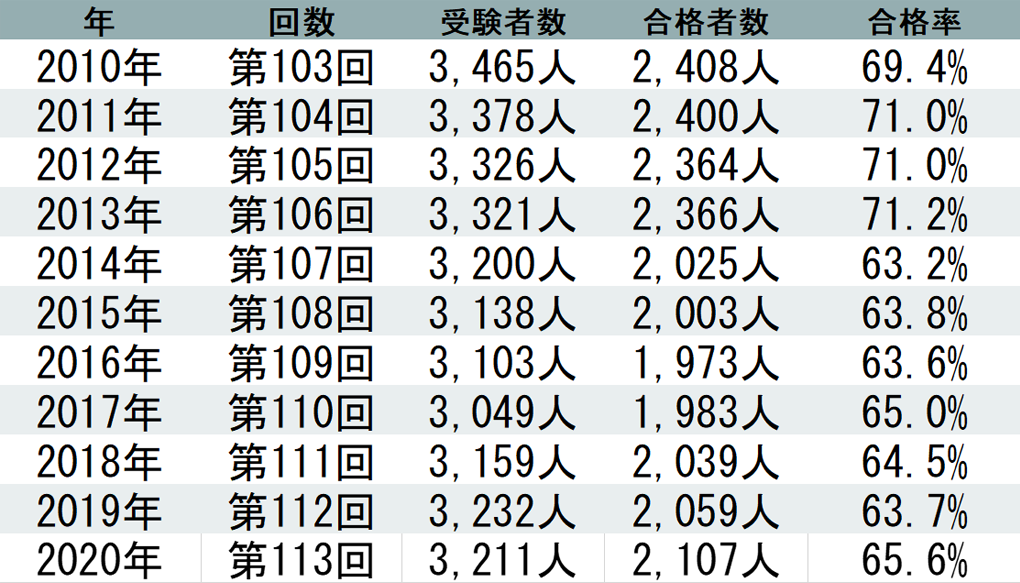

合格率

第113回歯科医師国家試験の合格率は全体で65.6%(受験者数3,211人、合格者数2,107人)、新卒者79.3%(受験者数1,995人、合格者数1,583人)であった。

受験者数、合格者数は全体・新卒ともに昨年と比較してほぼ横ばいとなった。

表1・表2に第103回~第113回歯科医師国家試験の合格率(全体・新卒)を示す。

受験者数、合格者数は全体・新卒ともに昨年と比較してほぼ横ばいとなった。

表1・表2に第103回~第113回歯科医師国家試験の合格率(全体・新卒)を示す。

問題の傾向

第112回歯科医師国家試験は「史上最難関」といえるほど難易度の高い問題が多く出題され、また簡単な問題と難易度の高い問題の差が非常に激しかったが、一転して第113回歯科医師国家試験では非常に基本的な問題が多く、普段の学習の成果が比較的反映されやすい試験であった。

一部の問題で教科書などの細かい内容が出題されていたものの、過去問に準じていた問題が非常に多く、基本に忠実な出題で構成されている。

一部の問題で教科書などの細かい内容が出題されていたものの、過去問に準じていた問題が非常に多く、基本に忠実な出題で構成されている。

確かに思考型の問題傾向は今まで通り出題がみられるが、今回では第112回歯科医師国家試験で多く出題された「解答を導き出すにあたり他の教科の知識を活用する必要性のある問題」や「基本的内容や過去に複数回出題された内容ではあるが今までに聞いたことのない視点からの問題」はかなり減少しており、各大学において授業が行われている内容からの出題が目立った。消去法で解かざるをえない問題も存在してはいたが、その難易度も112回と比べれば低かった。

図1に113回歯科医師国家試験に出題されていた問題を示す。

図1に113回歯科医師国家試験に出題されていた問題を示す。

113 A-25

栄養投与経路を選択するフローチャートを示す。

栄養投与経路を選択するフローチャートを示す。

ウはどれか。1つ選べ。

a 経口栄養

b 胃・腸痩栄養

c 経鼻経管栄養

d 中心静脈栄養

e 末梢静脈栄養

a 経口栄養

b 胃・腸痩栄養

c 経鼻経管栄養

d 中心静脈栄養

e 末梢静脈栄養

解答:b

▲図1 第113回歯科医師国家試験に出題された問題

今回は、基本的な内容が多かったがゆえに例年以上に合格基準点は上昇している。

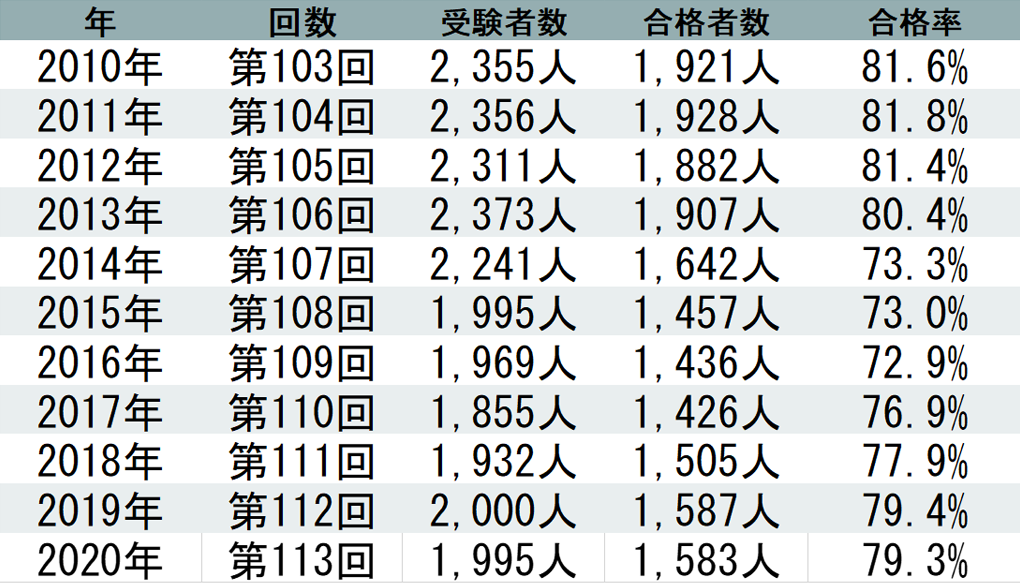

歯科医師国家試験では、絶対評価である必修に加え、各領域(A、B、C)ごとに合格基準が設けられており、毎年問題の難易度により上下する。

過去10年(103回~112回)において合格基準が高かった回として第105回歯科医師国家試験、第110回歯科医師国家試験がある。これらの回では今回同様基本的な問題が多かった回として知られる。

A領域においては105回、B領域においては111回、C領域においては108回が最も合格基準が高くなっているが、今回の歯科医師国家試験ではすべての領域で過去10年間の最高水準となった。

表3に103回~113回歯科医師国家試験の各領域の合格基準を示す。

歯科医師国家試験では、絶対評価である必修に加え、各領域(A、B、C)ごとに合格基準が設けられており、毎年問題の難易度により上下する。

過去10年(103回~112回)において合格基準が高かった回として第105回歯科医師国家試験、第110回歯科医師国家試験がある。これらの回では今回同様基本的な問題が多かった回として知られる。

A領域においては105回、B領域においては111回、C領域においては108回が最も合格基準が高くなっているが、今回の歯科医師国家試験ではすべての領域で過去10年間の最高水準となった。

表3に103回~113回歯科医師国家試験の各領域の合格基準を示す。

| 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | |

| A領域 | 53.5% | 57.7% | 66.1% | 52.0% | 63.2% | 62.4% | 59.6% | 64.2% | 59.6% | 59.2% | 66.3% |

| B領域 | 56.6% | 60.8% | 73.9% | 73.7% | 67.6% | 68.6% | 69.6% | 73.3% | 74.0% | 67.8% | 73.1% |

| C領域 | 58.0% | 51.8% | 64.0% | 59.8% | 61.0% | 67.8% | 62.2% | 65.1% | 63.9% | 61.5% | 65.7% |

▲表3 第103回~第113回歯科医師国家試験 各領域別合格基準

基本的な問題の出題数が増加するとボーダーの近辺に非常に多くの受験者が集中し、1点の差が合否を大きく分けることとなる。歯科医師国家試験に不合格となる学生の多くは数点の不足であるため、第113回歯科医師国家試験は「基本的な内容、皆が解ける内容を確実に正解できる能力」がより高く要求される試験であった。例年以上に平易な問題を正答できなかった学生から合格の可能性が低下していく試験であり、低学年からの積み重ねがそのまま反映されうる試験であったように思える。

ただし、「史上最難関」といわれた第112回歯科医師国家試験の影響か、大学側における卒業の難化傾向は変化していない。卒業試験の合格点の引き上げや回数の増加、卒業基準の厳格化の流れは変わらず、卒業試験での留年者も依然として多い水準を保っている。

事実、新卒の出願者数は昨年と比較して約100人増加していながら受験者数は据え置きとなっており、卒業試験の時点で留年となった学生の増加をうかがわせる。

事実、新卒の出願者数は昨年と比較して約100人増加していながら受験者数は据え置きとなっており、卒業試験の時点で留年となった学生の増加をうかがわせる。

歯科医師国家試験合格率として厚生労働省から発表される合格率は受験者数に対する合格率であるため、留年者数などを反映した出願者数に対する合格率で見るとその数値はさらに低下する。(歯科医師国家試験の出願自体は卒業試験前の11月頃に行われるため、出願者数と受験者数の差がおおよそ留年者数となる。)

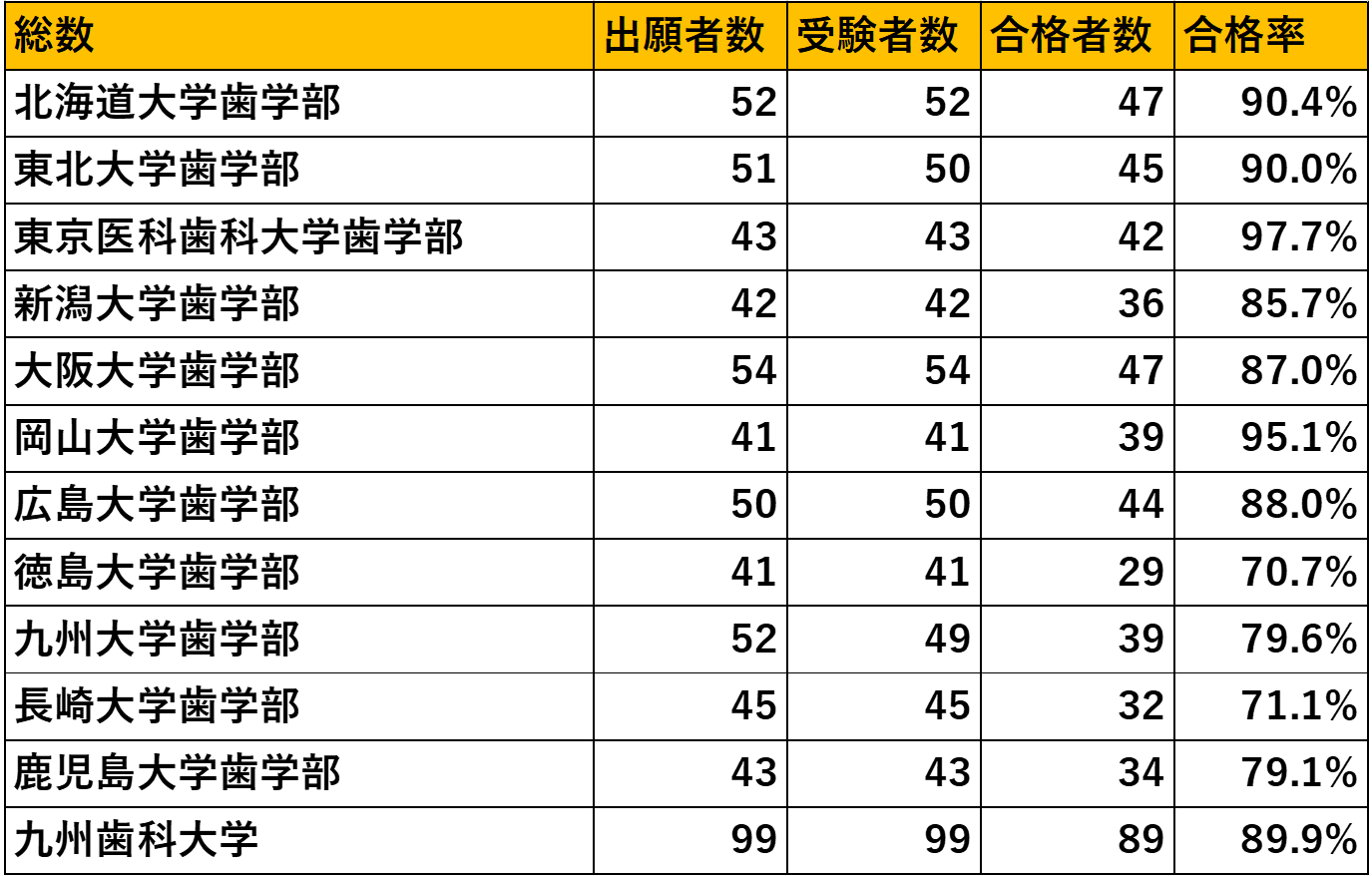

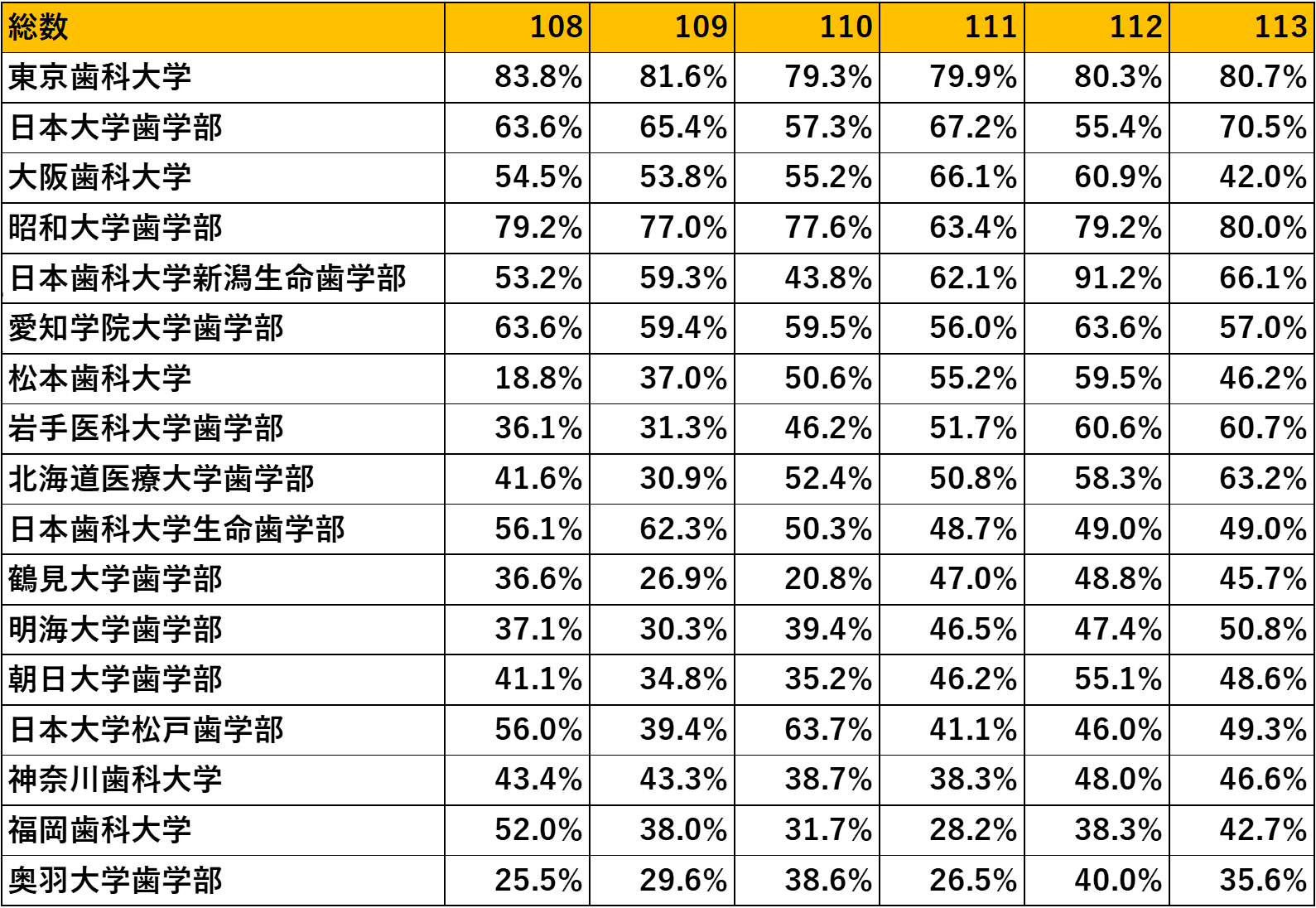

国公立大学・私立大学における第113回歯科医師国家試験出願者数、受験者数、合格者数(新卒)を表4・5に、私立大学における第113回歯科医師国家試験の出願者数に対する合格者数の割合(新卒)を表6に、私立大学における第108回~113回歯科医師国家試験の出願者数に対する合格者数の割合の変遷(新卒)を表7に示す。

~ 受験者数に対する合格率 ~

結語

歯科医師国家試験の難関化という流れに対応すべく、各大学において現行の歯科医師国家試験に対応したカリキュラムの作成や低学年からの留年者数の増加といった方策がとられている。この流れはおそらく変わらないものとなる。

学生においても低学年の時点より将来のCBT(computer based testing)や国家試験を見据えた学習習慣の確立が必要となり、低学年(1~3年生)の時期にいかに基礎的な知識の学習を積み重ねておくか?ということがより重要視される。

そのためには大学側においても、引き続き歯科医師国家試験に対応できるカリキュラムの構築、学習に不安のある学生のフォロー、予備校などとの提携など、一人でも多く出口を突破できる学生を増やせるような対策が必須である。

そのためには大学側においても、引き続き歯科医師国家試験に対応できるカリキュラムの構築、学習に不安のある学生のフォロー、予備校などとの提携など、一人でも多く出口を突破できる学生を増やせるような対策が必須である。

加えて、「基本的な事項に即した内容」への対応も要求される問題傾向を考慮すると進級試験やCBTの段階、いうなれば低学年の段階から平易な問題を確実に落とさないということの意識付けが求められることとなる。

進級試験・卒業試験では、ただ難易度の高い内容を出題するのではなく、基本に即した内容での難度上昇、基本的な内容に対するがフィードバックが重要であろう。

進級試験・卒業試験では、ただ難易度の高い内容を出題するのではなく、基本に即した内容での難度上昇、基本的な内容に対するがフィードバックが重要であろう。

第113回歯科医師国家試験は基本に即した、学習の成果が結果となって表れやすい試験であったといえる。今後も基本に即した内容の出題が切に望まれる。

記事提供

© Dentwave.com

LINE公式アカウントはじめました!

LINE公式アカウントはじめました!

歯科衛生士の方向け Dentwave無料転職お悩み相談室

歯科衛生士の方向け Dentwave無料転職お悩み相談室

歯内療法の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。

歯内療法の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。

歯周治療の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。

歯周治療の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。