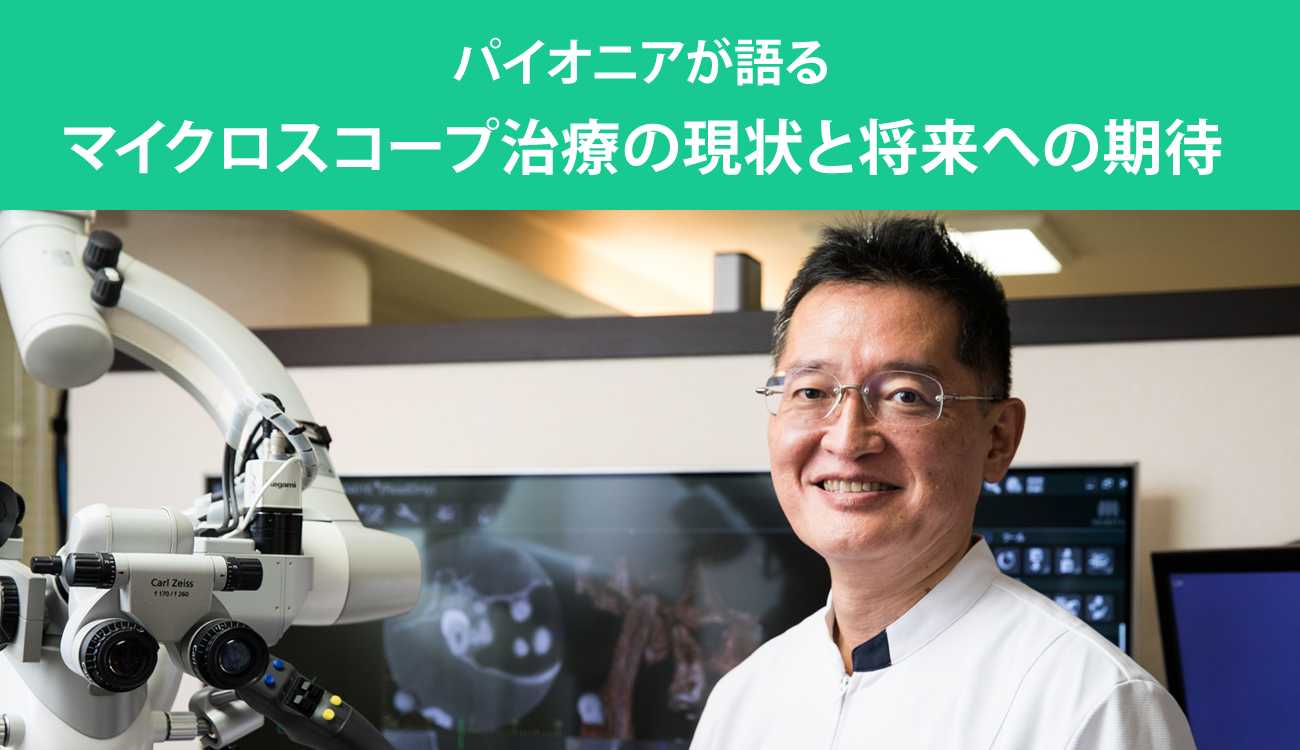

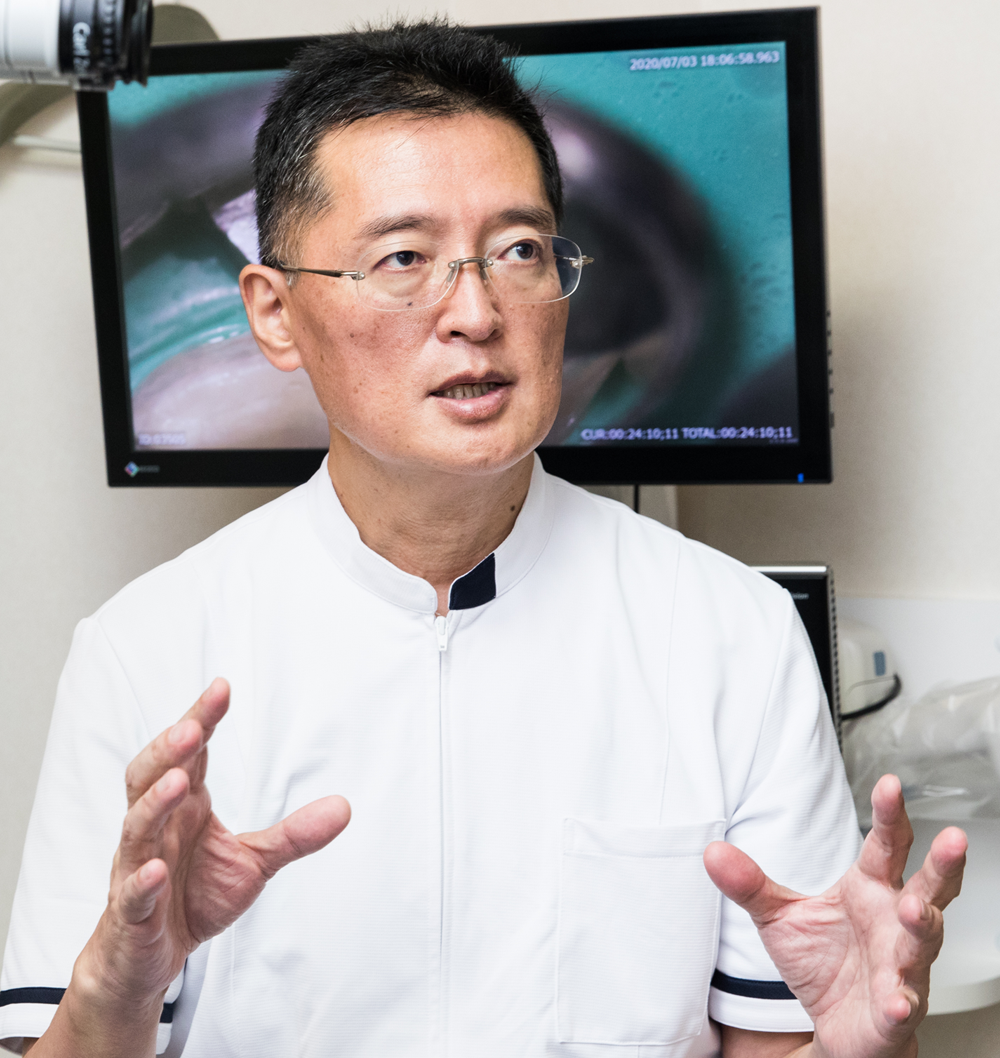

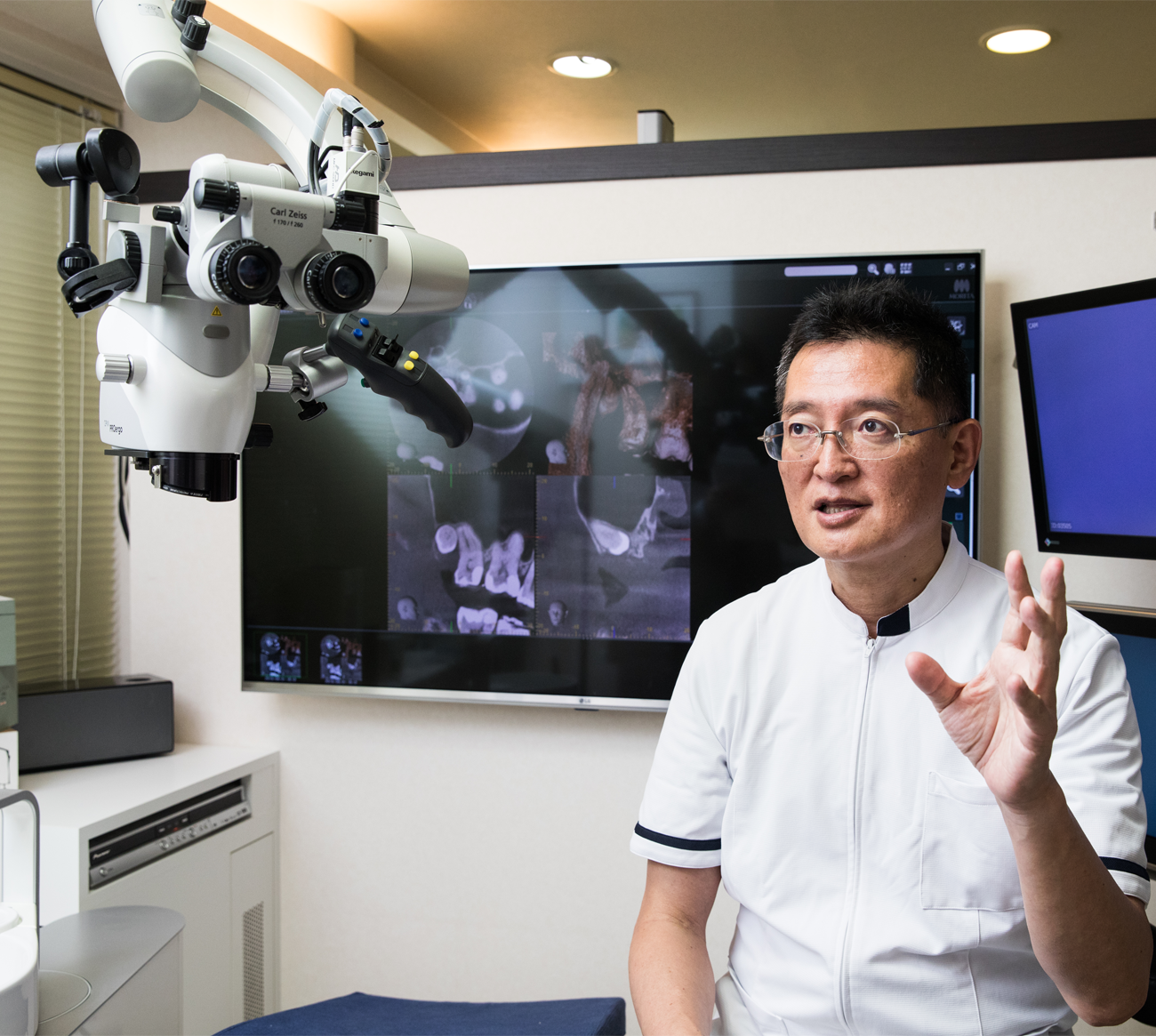

三橋 純 先生

一般社団法人日本顕微鏡歯科学会 会長

医療法人社団顕歯会デンタルみつはし 院長

脳外科、眼科、耳鼻科など、医科の分野では当たり前に使われているマイクロスコープ(顕微鏡)治療ですが、歯科においてはまだ広く普及するには至っていません。そこで、日本の歯科業界で歯科用マイクロスコープをいち早く取り入れ、最先端のマイクロスコープ治療を提供するとともに、マイクロスコープ歯科治療の普及と幅広い認知、技術の向上を目指して活動する日本顕微鏡歯科学会の現会長でもある三橋純先生に、マイクロスコープ治療の現状と将来性についてお話を聞きました。

根管治療や歯周病治療など、マイクロスコープがもたらす恩恵は大きい

――歯科におけるマイクロスコープ治療の現状についてお聞かせください。

三橋先生:我々がマイクロスコープ治療を始めた2000年ごろの約20年前は、歯科治療のためにマイクロスコープを購入する人は、ごく少数でした。しかし、マイクロスコープで治療した人の症例を講習会やセミナーで発表することで、その効果が認知されるようになってきました。特に根管治療においては、マイクロスコープを使うかどうかで、歴然とした差があることがわかってきました。

こうした背景から、マイクロスコープを導入する人が徐々に増えてきましたが、それでも当時は、経験を積んだ、経営的にも余裕のある歯科医が、勉強したいという目的で、治療に取り入れているという状況でした。

ところが今では、クリニックを新規開業するときに、必ずマイクロスコープを導入するかどうかを検討するくらい、若い歯科医たちにとっては、「導入したい」「マイクロスコープが治療には必要だ」という認識になってきています。

ただ、実際には予算的な問題もあり、開業と同時にマイクロスコープを導入するところまでは至っていないようです。しかし私は、若い歯科医がこれから診療を行っていく上で、ぜひマイクロスコープを導入してほしいと思っています。

――先生がお考えになるマイクロスコープ治療のメリットとは、どのようなことですか。

三橋先生:やはり肉眼では見えないものを、20倍程度まで拡大して観察できるということです。マイクロスコープを用いれば、かなり早期の段階でう蝕を発見でき、早期に治療を開始できます。さらにう蝕の治療においても、拡大して見ながら最小限に削れるというメリットは大きいです。

また特に根管治療や歯周病治療において、マイクロスコープは威力を発揮するほか、修復、補綴、インプラントなど、マイクロスコープの恩恵に預かる治療は多いのです。

マイクロスコープ選びのポイントは、治療の効率性

――これからマイクロスコープを導入しようと考えている先生に向けて、選び方のポイントを教えてください。

三橋先生:マイクロスコープも安価なものから高価なものまで、価格もいろいろありますが、「見る」ということについては、特に価格による差はそれほど問題になりません。それよりも大切なのは治療の効率化です。

歯科で用いている多くのマイクロスコープは、レンズの倍率と焦点を手動で変える「マニュアル・マイクロスコープ」が主流です。一方、脳外科や眼科などの医科ではすべて電動タイプの「モータライズド・マイクロスコープ」が用いられています。

手動の場合、倍率や焦点を変えるためには、左右どちらかの手を止めて調整しなければなりません。つまり処置の手を止めることで、治療の効率が下がり、ある意味危険性が増すことになります。そのため、私はモータライズド・マイクロスコープが、歯科においても主流となるべきだと考えています。

さらに歯科の場合は、モータライズド・マイクロスコープはフッドペダルにすべきでしょう。なぜなら、手動にしろ電動にしろ、倍率や焦点を変える時に手を使うのであれば、治療の手を止めることに変わりがないため、どちらのマイクロスコープでも、治療の効率が下がるという点では同じだからです。その点、フッドペダルがあれば、手を止める必要はありません。

歯科治療には深さがあることから、全体を見る時は遠目で、削る時は集中して細かいところ見るため、どうしても倍率や焦点を変える必要があります。要するに、治療の効率を上げるためには、マイクロスコープに触れる回数をいかに減らすかが大切なのです。そのためには、フッドペダルが必要です。

三橋先生:マイクロスコープも安価なものから高価なものまで、価格もいろいろありますが、「見る」ということについては、特に価格による差はそれほど問題になりません。それよりも大切なのは治療の効率化です。

歯科で用いている多くのマイクロスコープは、レンズの倍率と焦点を手動で変える「マニュアル・マイクロスコープ」が主流です。一方、脳外科や眼科などの医科ではすべて電動タイプの「モータライズド・マイクロスコープ」が用いられています。

手動の場合、倍率や焦点を変えるためには、左右どちらかの手を止めて調整しなければなりません。つまり処置の手を止めることで、治療の効率が下がり、ある意味危険性が増すことになります。そのため、私はモータライズド・マイクロスコープが、歯科においても主流となるべきだと考えています。

さらに歯科の場合は、モータライズド・マイクロスコープはフッドペダルにすべきでしょう。なぜなら、手動にしろ電動にしろ、倍率や焦点を変える時に手を使うのであれば、治療の手を止めることに変わりがないため、どちらのマイクロスコープでも、治療の効率が下がるという点では同じだからです。その点、フッドペダルがあれば、手を止める必要はありません。

歯科治療には深さがあることから、全体を見る時は遠目で、削る時は集中して細かいところ見るため、どうしても倍率や焦点を変える必要があります。要するに、治療の効率を上げるためには、マイクロスコープに触れる回数をいかに減らすかが大切なのです。そのためには、フッドペダルが必要です。――すでにマイクロスコープ治療を行っている先生方に対して、使用にあたっての注意事項やアドバイスをお願いします。

三橋先生:マイクロスコープは視野が精密で、拡大できますが、口の外からしか見えないため、死角が多発します。これがマイクロスコープのデメリットであるといえるでしょう。その死角を補うには、ミラーを使用することです。ミラーを口の中に入れて、そこにマイクロスコープの視線を反射させて、外から見えない部分を見れば、合理的に治療が行えます。マイクロスコープのメリットだけでなく、デメリットも理解した上で、マイクロスコープをより有効に治療に生かしてほしいと思います。

時代はデジタルマイクロスコープへ

――これからのマイクロスコープ治療に、先生が期待されていることはどんなことですか。

三橋先生:今、ヘッドアップ治療といいますが、可変鏡筒を覗き込むのではなく、顔を上げてモニターを見ながら治療する流れがあり、これを可能にしたのが「デジタルマイクロスコープ」です。

CMOSセンサーの性能が飛躍的に向上したため、それに応じてモニターも発展してきました。モニターを見ながら診察ができれば、肉眼で覗き込むよりも楽です。さらに、マイクロスコープをいろいろな方向に向けることができるため、今までのさまざまな制約から解放されます。また、画像を加工することで、たとえマイクロスコープを用いても肉眼では暗くてよく見えないものを見えるようにできます。

ただ一つ注意をしてほしいのは、現在、日本で販売されているデジタルマイクロスコープは単眼であるため奥行きがありません。見えるところを削るのはいいのですが、深さがわからないためどこまでも削ってしまい、当たってやっとそこで気づくということになりかねません。マイクロスコープ治療は、触っていいところと、触ってはいけないところを見極めながら行うことが重要です。その点に注意して使ってほしいと思います。

そして将来的に期待しているのは、「口腔内カメラ」です。今のマイクロスコープは口の中に入れられないため、外から見ている限り絶対に見えない部分があります。それが口の中に入れられれば、革命的によく見えるはずですます。そのためには、口腔内に入れてもカメラのレンズが曇らいようにするなど、性能をもっとよくしたものが、次世代のデジタルマイクロスコープではないかと考えています。立体的に見えれば、さらにいいですね。そこはぜひメーカーに期待したいところです。

三橋先生:今、ヘッドアップ治療といいますが、可変鏡筒を覗き込むのではなく、顔を上げてモニターを見ながら治療する流れがあり、これを可能にしたのが「デジタルマイクロスコープ」です。

CMOSセンサーの性能が飛躍的に向上したため、それに応じてモニターも発展してきました。モニターを見ながら診察ができれば、肉眼で覗き込むよりも楽です。さらに、マイクロスコープをいろいろな方向に向けることができるため、今までのさまざまな制約から解放されます。また、画像を加工することで、たとえマイクロスコープを用いても肉眼では暗くてよく見えないものを見えるようにできます。

ただ一つ注意をしてほしいのは、現在、日本で販売されているデジタルマイクロスコープは単眼であるため奥行きがありません。見えるところを削るのはいいのですが、深さがわからないためどこまでも削ってしまい、当たってやっとそこで気づくということになりかねません。マイクロスコープ治療は、触っていいところと、触ってはいけないところを見極めながら行うことが重要です。その点に注意して使ってほしいと思います。

そして将来的に期待しているのは、「口腔内カメラ」です。今のマイクロスコープは口の中に入れられないため、外から見ている限り絶対に見えない部分があります。それが口の中に入れられれば、革命的によく見えるはずですます。そのためには、口腔内に入れてもカメラのレンズが曇らいようにするなど、性能をもっとよくしたものが、次世代のデジタルマイクロスコープではないかと考えています。立体的に見えれば、さらにいいですね。そこはぜひメーカーに期待したいところです。記事提供

© Dentwave.com

LINE公式アカウントはじめました!

LINE公式アカウントはじめました!

歯科衛生士の方向け Dentwave無料転職お悩み相談室

歯科衛生士の方向け Dentwave無料転職お悩み相談室

歯科商材決済が100円で1ポイント!ダイナースクラブ ビジネスカード

歯科商材決済が100円で1ポイント!ダイナースクラブ ビジネスカード

歯内療法の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。

歯内療法の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。

歯周治療の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。

歯周治療の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。