中外製薬 骨吸収抑制薬関連顎骨壊死(ARONJ)のマネジメント「医科歯科連携編」

骨吸収抑制薬関連顎骨壊死(ARONJ)は、ビスホスホネート製剤、抗RANKL抗体製剤などの骨吸収抑制薬により顎骨の骨代謝が変化し、そこに口腔内の局所感染や衛生不良が加わることにより発生する可能性があると言われています。このため、これらの骨吸収抑制薬の投与開始前には、口腔内を十分に観察し、必要に応じて歯科検査や侵襲的な歯科処置を事前に済ませておくよう患者に指導する必要があります。また、骨吸収抑制薬の投与中に口腔内に異常が認められた場合には、投与を中止するなどの適切な処置が必要となります。このように、ARONJの予防のためには、医科から歯科への連携が非常に重要となりますが、現状では必ずしも十分な医科歯科連携が行えているとは言えません。そこで、沖本クリニック 沖本 信和先生に、ARONJを予防するために広島県 呉地区で行っている医科歯科連携の取り組みをご紹介いただきました。

沖本クリニック 院長 沖本 信和 先生による動画解説

呉地区では、2015年に「呉・地域包括医療における骨粗しょう症を考える会」が発足されたことをきっかけに、骨吸収抑制薬関連顎骨壊死(ARONJ)や医科歯科連携に関するさまざまな取り組みが行われるようになりました。

「呉・地域包括医療における骨粗しょう症を考える会」は、医師や歯科医師をはじめ、薬剤師や看護師、栄養士など骨粗鬆症マネージャーの役割を担うメディカルスタッフも含めた多職種で構成されており、年に数回、ARONJ予防のための情報交換や活発な議論が交わされています。

また、広島県歯科医師会や呉市歯科医師会では、骨粗鬆症患者の口腔ケアや医科歯科連携をテーマに講演会が行われ、歯科の先生方への情報発信、連携協力の呼びかけがなされています。

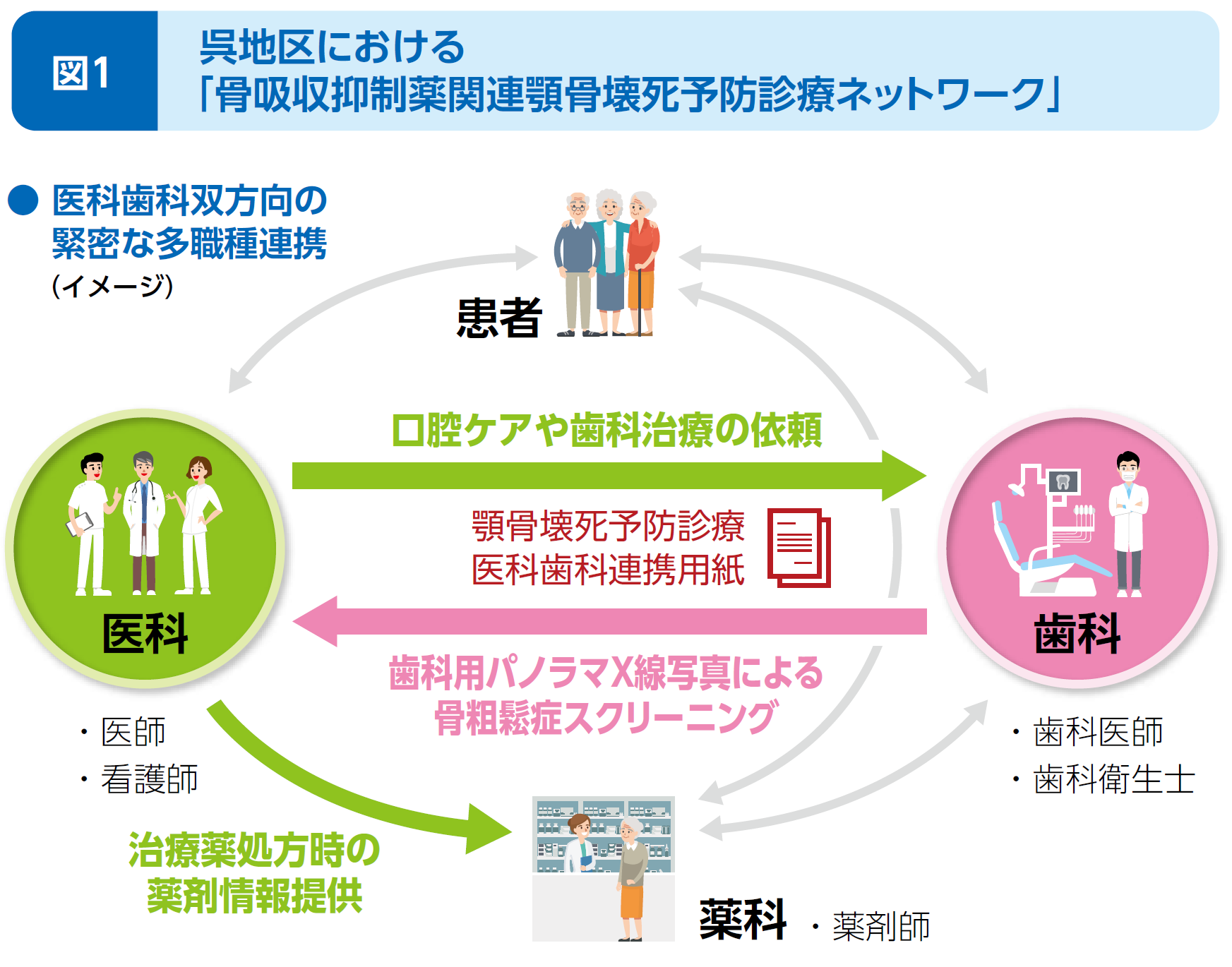

このような啓発活動がきっかけとなり、呉市では医師会、歯科医師会、薬剤師会を中心に行政も巻き込みながら「骨粗しょう症地域包括医療体制検討小委員会」が立ち上がり、そこから骨粗鬆症診療連携体制として「骨吸収抑制薬関連顎骨壊死予防診療ネットワーク」(図1)が生まれました。

このネットワークでは、医師、歯科医師、看護師、薬剤師など多職種によるARONJの予防対策を行っており、医科歯科間では、「顎骨壊死予防診療医科歯科連携用紙」を用いて患者情報を共有しています。

「呉・地域包括医療における骨粗しょう症を考える会」は、医師や歯科医師をはじめ、薬剤師や看護師、栄養士など骨粗鬆症マネージャーの役割を担うメディカルスタッフも含めた多職種で構成されており、年に数回、ARONJ予防のための情報交換や活発な議論が交わされています。

また、広島県歯科医師会や呉市歯科医師会では、骨粗鬆症患者の口腔ケアや医科歯科連携をテーマに講演会が行われ、歯科の先生方への情報発信、連携協力の呼びかけがなされています。

このような啓発活動がきっかけとなり、呉市では医師会、歯科医師会、薬剤師会を中心に行政も巻き込みながら「骨粗しょう症地域包括医療体制検討小委員会」が立ち上がり、そこから骨粗鬆症診療連携体制として「骨吸収抑制薬関連顎骨壊死予防診療ネットワーク」(図1)が生まれました。

このネットワークでは、医師、歯科医師、看護師、薬剤師など多職種によるARONJの予防対策を行っており、医科歯科間では、「顎骨壊死予防診療医科歯科連携用紙」を用いて患者情報を共有しています。

動画を視聴する

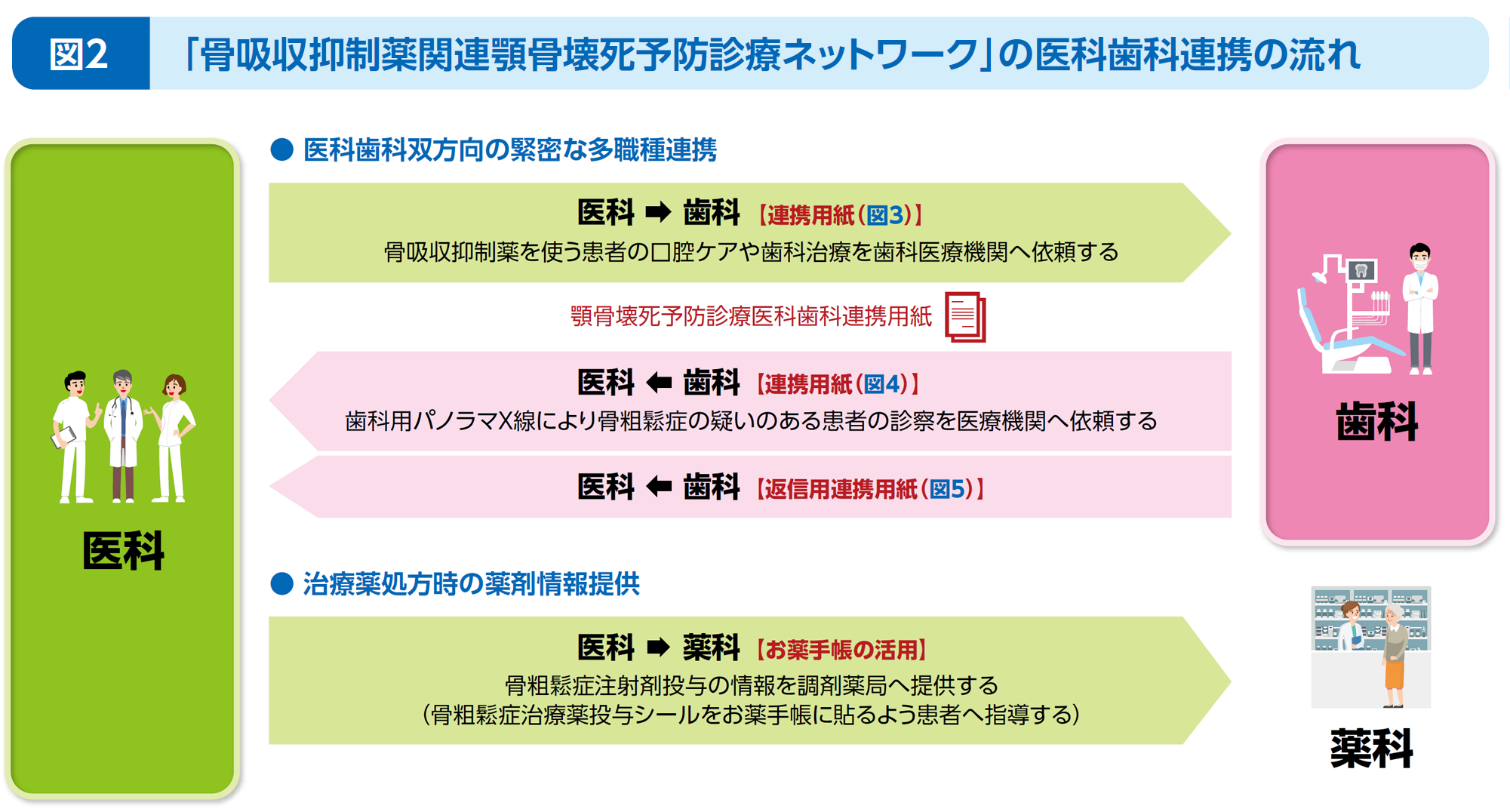

「骨吸収抑制薬関連顎骨壊死予防診療ネットワーク」での具体的な医科歯科連携の流れ(図2)をご紹介します。

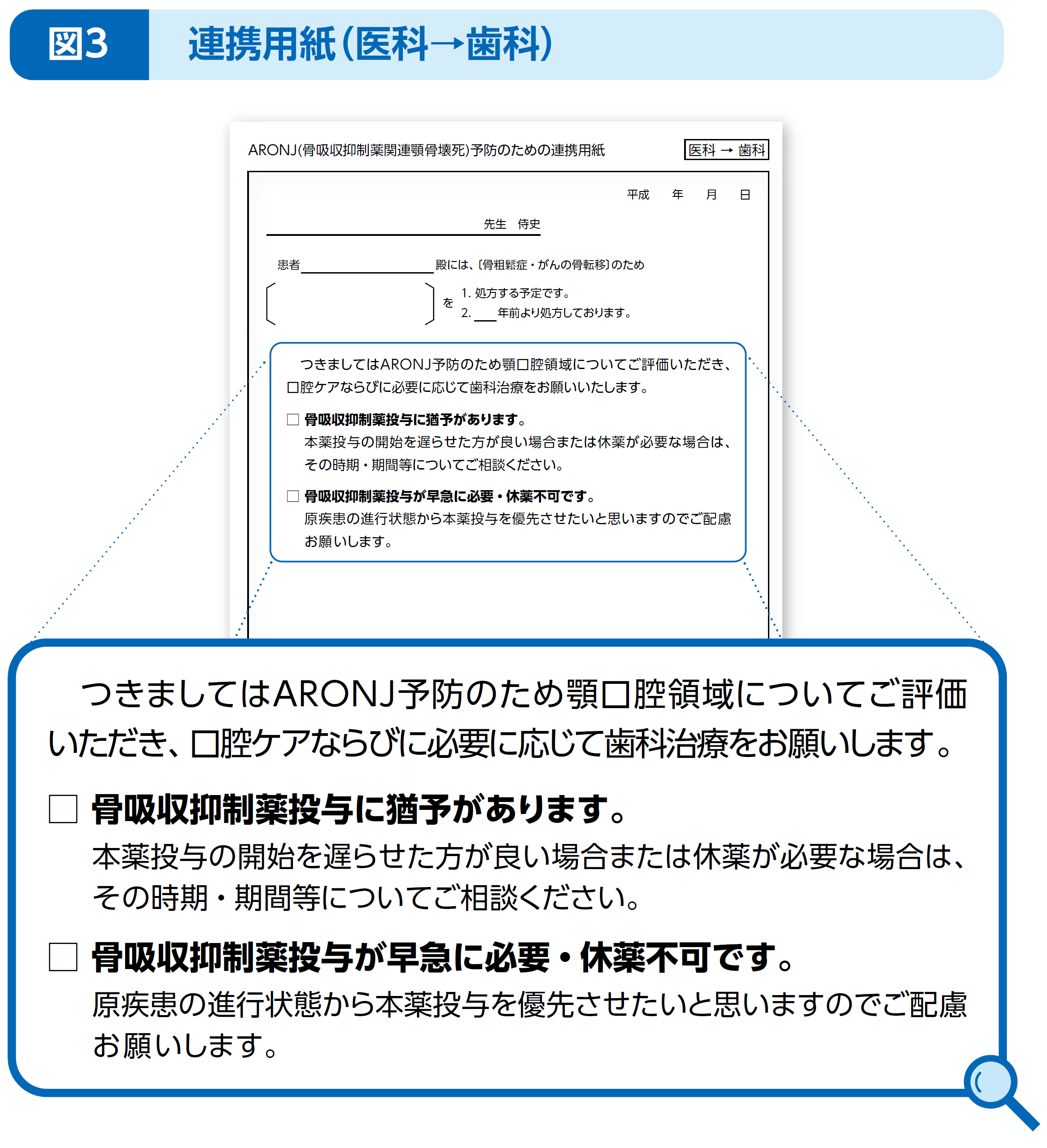

医科から歯科への連携として、医師は骨吸収抑制薬を使う患者の口腔ケアや歯科治療について、顎骨壊死予防診療医科歯科連携用紙(医科、連携用紙)(医科→歯科)(図3)を使って歯科に依頼します。連携用紙は骨粗鬆症患者、がん患者のいずれにも使用でき、骨吸収抑制薬の処方予定や処方歴を記入するようになっています。骨吸収抑制薬の投与開始を遅らせた方がよい場合や休薬が必要となる場合は、その時期や期間を医科歯科間で相談し、原疾患の治療が優先される場合は、歯科治療を配慮してもらうように伝えることができます。

次に、歯科から医科への連携として、呉地区では歯科用パノラマⅩ線による骨粗鬆症のスクリーニングを実施しています。

パノラマX線写真では、下顎骨下縁皮質骨の厚みと形態が骨粗鬆症リスクの有用な指標になり得ると報告されています1)。

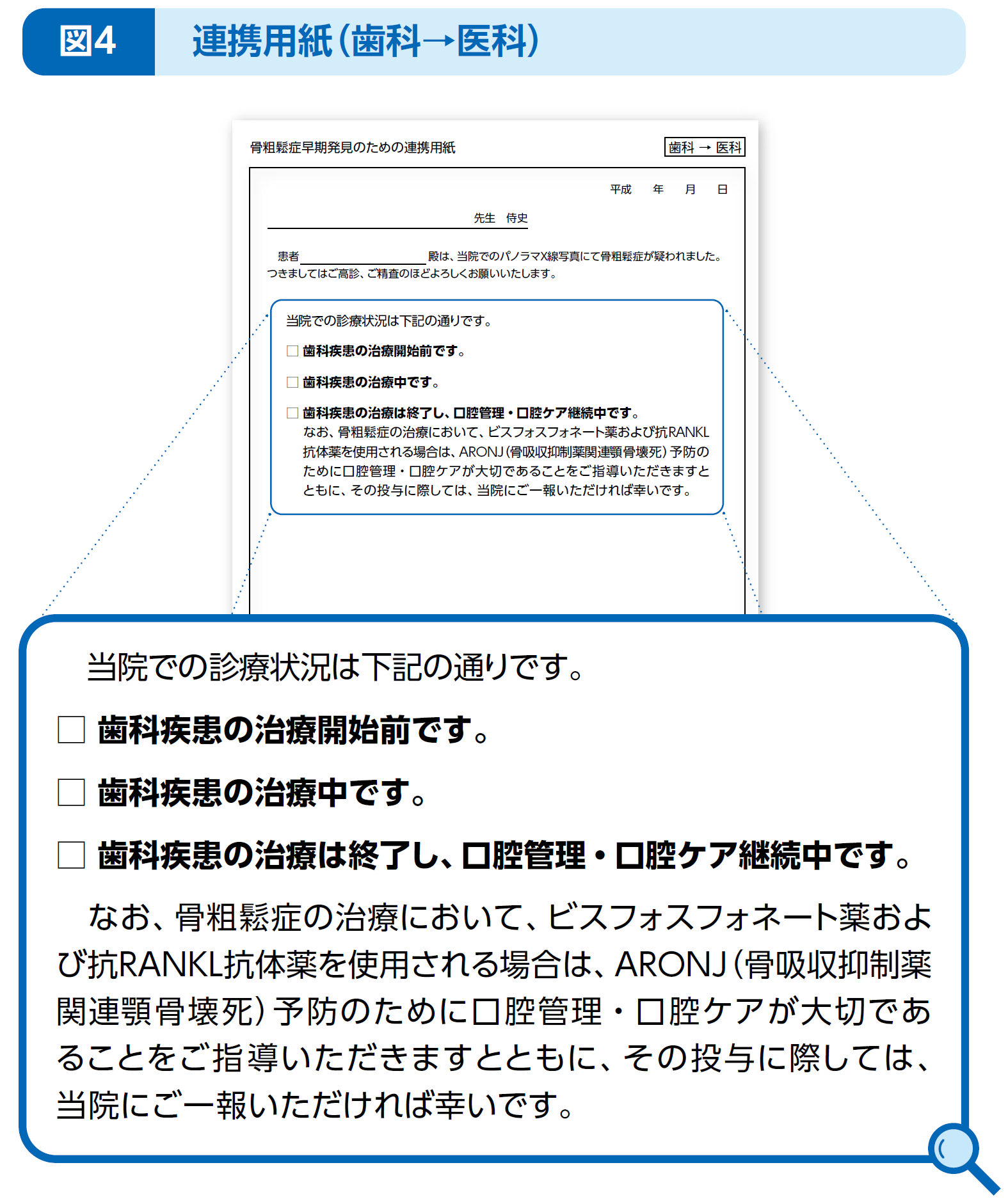

このスクリーニングで、歯科医師が骨粗鬆症の疑いのある患者を特定した場合、連携用紙(歯科→医科)(図4)を使って医療機関へ診察を依頼します。この連携用紙には、歯科治療の開始前か、治療中か、治療終了後の口腔ケアを実施中かについて記入するようになっています。また、骨吸収抑制薬を使う際には医師から歯科医師へ連絡を入れてもらう旨も記載されています。

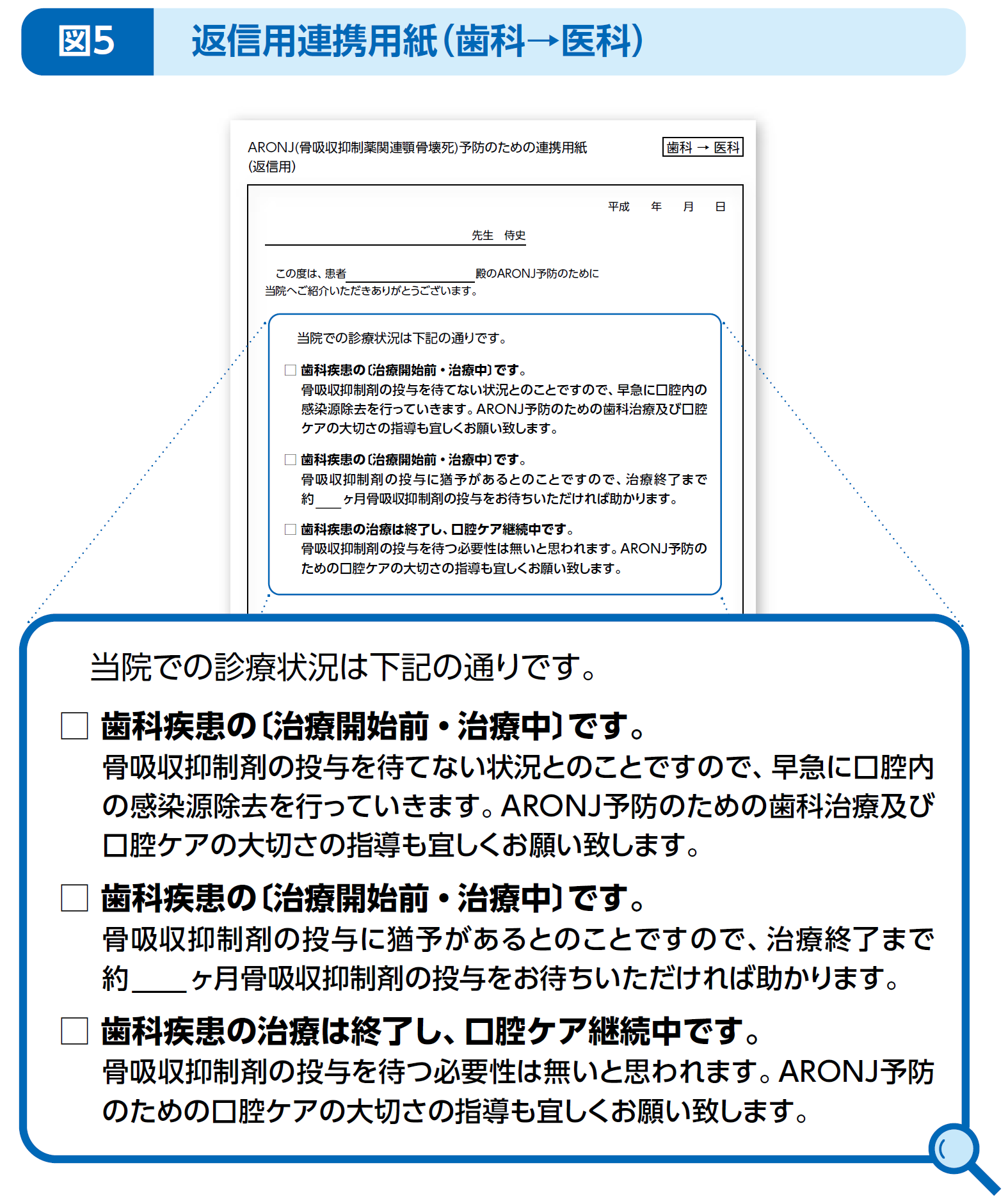

さらに、医師から診察を依頼された際には、返信用連携用紙(歯科→医科)(図5)を使って歯科医師から診療状況をフィードバックします。この返信用連携用紙には、ARONJ予防のための口腔ケアの重要性を医師から患者へ指導することについても記載されています。

パノラマX線写真では、下顎骨下縁皮質骨の厚みと形態が骨粗鬆症リスクの有用な指標になり得ると報告されています1)。

このスクリーニングで、歯科医師が骨粗鬆症の疑いのある患者を特定した場合、連携用紙(歯科→医科)(図4)を使って医療機関へ診察を依頼します。この連携用紙には、歯科治療の開始前か、治療中か、治療終了後の口腔ケアを実施中かについて記入するようになっています。また、骨吸収抑制薬を使う際には医師から歯科医師へ連絡を入れてもらう旨も記載されています。

さらに、医師から診察を依頼された際には、返信用連携用紙(歯科→医科)(図5)を使って歯科医師から診療状況をフィードバックします。この返信用連携用紙には、ARONJ予防のための口腔ケアの重要性を医師から患者へ指導することについても記載されています。

1) Taguchi A, et al, Am J Roentgenol 2004;183(6):1755-1760.

「骨吸収抑制薬関連顎骨壊死予防診療ネットワーク」では、医科歯科連携に加え、医科から薬科への連携も行っています。

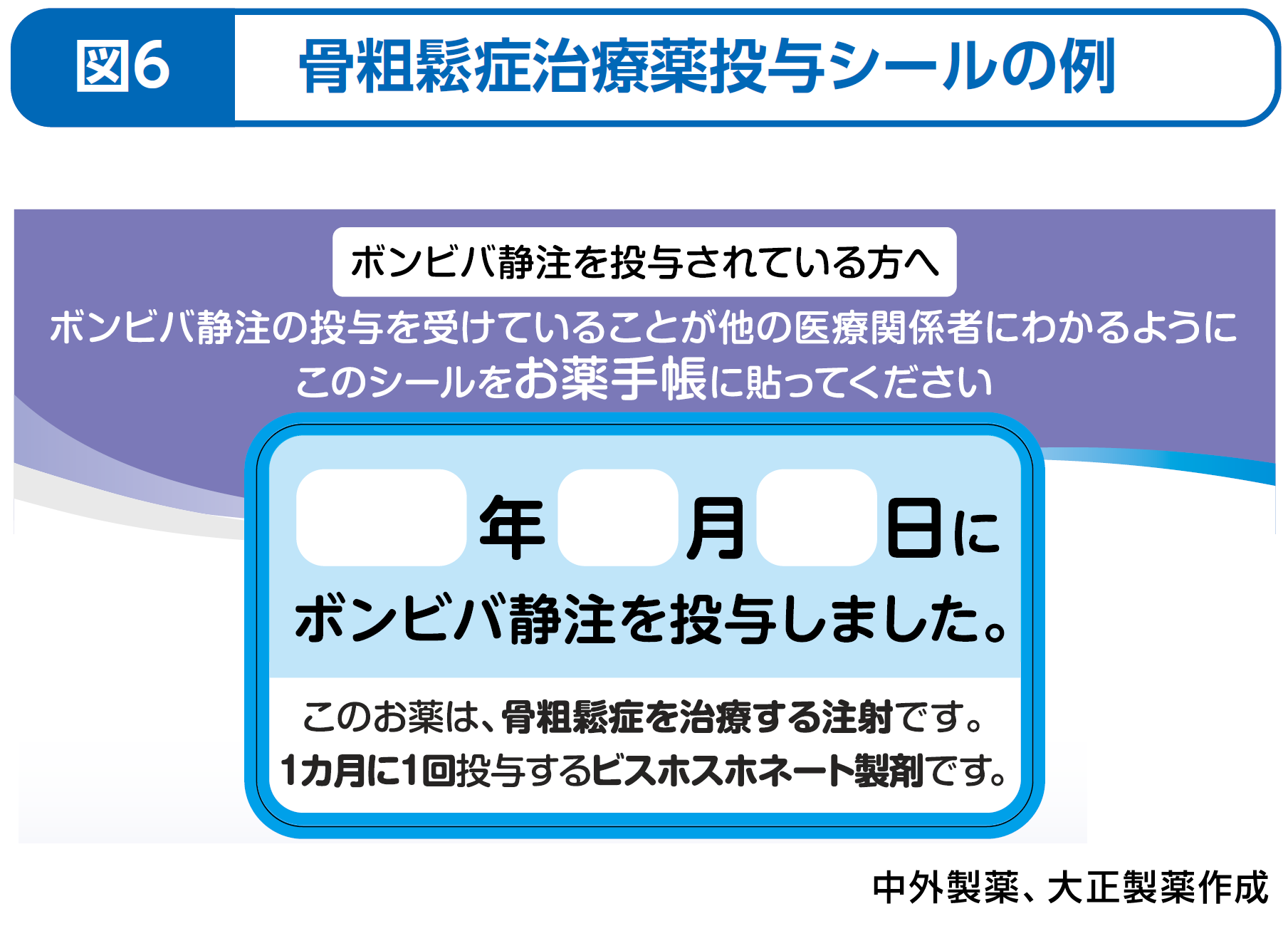

医師から薬剤師に対しては、骨粗鬆症治療薬を投与している患者について、お薬手帳を活用して情報共有を行います。特に注射剤は調剤薬局で処方を把握することが困難なため、投与状況を骨粗鬆症治療薬投与シール(図6)に記入し、お薬手帳に貼ってもらうなどして、情報を伝えるようにしています。

医師から薬剤師に対しては、骨粗鬆症治療薬を投与している患者について、お薬手帳を活用して情報共有を行います。特に注射剤は調剤薬局で処方を把握することが困難なため、投与状況を骨粗鬆症治療薬投与シール(図6)に記入し、お薬手帳に貼ってもらうなどして、情報を伝えるようにしています。

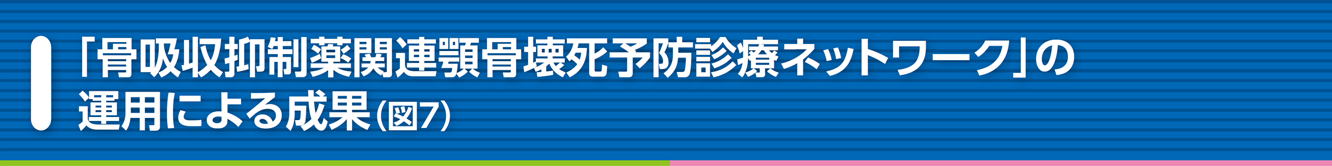

「骨吸収抑制薬関連顎骨壊死予防診療ネットワーク」の運用を始める前は、患者にとって連携用紙を受け渡したりすることが面倒なのではないかという心配もあったのですが、むしろ、医科歯科間で患者情報を共有することが、患者の安心感につながり、喜んでくれるケースが増えました。

また、医科歯科間の連携も取りやすくなり、ARONJの予防だけでなく、それ以外の点でも連携が活性化しています。

さらに、メディカルスタッフの意識や知識も向上しています。なかでも骨粗鬆症マネージャーにとっては、連携における役割が明確になり、その重要性が以前にも増して高まってきています。

また、医科歯科間の連携も取りやすくなり、ARONJの予防だけでなく、それ以外の点でも連携が活性化しています。

さらに、メディカルスタッフの意識や知識も向上しています。なかでも骨粗鬆症マネージャーにとっては、連携における役割が明確になり、その重要性が以前にも増して高まってきています。

動画を視聴する

監修者コメント

沖本クリニック 院長 沖本 信和 先生

ARONJの予防のためには医科歯科連携が不可欠です。しかし、連携先の顔が見えない、連携方法がわからない、紹介状を書くのが面倒、などの理由から、必ずしも十分な連携が取れているとは言えない現状があります。

地域や施設によって連携への課題はさまざまだと思いますが、呉地区でのこのような取り組みが全国的な連携推進の一助となればと思っています。

バックナンバー地域や施設によって連携への課題はさまざまだと思いますが、呉地区でのこのような取り組みが全国的な連携推進の一助となればと思っています。

▶ vol.1 骨吸収抑制薬関連顎骨壊死のマネジメント「病態編」

▶ vol.2 骨吸収抑制薬関連顎骨壊死のマネジメント「予防法編」

お問い合わせ

記事提供

© Dentwave.com

- 前の記事第1回 長者番付けがなくなる!?

- 次の記事第3回 CAMBRA講演会

LINE公式アカウントはじめました!

LINE公式アカウントはじめました!

歯科衛生士の方向け Dentwave無料転職お悩み相談室

歯科衛生士の方向け Dentwave無料転職お悩み相談室

歯科商材決済が100円で1ポイント!ダイナースクラブ ビジネスカード

歯科商材決済が100円で1ポイント!ダイナースクラブ ビジネスカード

歯内療法の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。

歯内療法の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。

歯周治療の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。

歯周治療の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。