| 記事一覧 | |

|---|---|

| 第1回 | Vol.1スタンダードプリコーションと手指衛生編 |

| 第2回 | Vol.2器材再生編 |

| 第3回 | 【今回はこちら】Vol.3滅菌の基本と滅菌器の理解編 |

コラム - 記事

これだけは押さえておきたい!歯科医院の感染対策の基本と実践 ~“もらわない・うつさない・ひろげない”を現場に根づかせる~vol.3

1. 滅菌の基本と滅菌器の理解

⑴滅菌と滅菌器の種類

滅菌は、すべての微生物(細菌・ウイルス・真菌など)を完全に死滅させることを目的とした工程です。

器材再生の最終ステップとして、治療に使用する器材が無菌状態であることを保証する役割を担っています。

まず理解しておきたいのが「消毒と滅菌の違い」です。消毒は一部の病原体を死滅または除去することを指しますが、滅菌はすべての微生物を対象とします。

歯科医療では治療内容によって、無菌状態の器具を使用することが求められます。滅菌ではなく、消毒で器材再生完了にする器具も中にはありますが、消毒の選択をした場合でもウイルスに効果のある消毒薬の選択や熱水消毒を行うことが求められます。

歯科医院で使用される滅菌器には主に以下の種類があります。

| 滅菌器のクラス | 滅菌対象物 | 適応器材の例 |

|---|---|---|

| B Big Sterilization |

大型滅菌機器に準じるサイクル 滅菌パックに入っているもの 空洞のある器材 |

タービン・エンジン インプラントドリル 外科器具・バキューム |

| N Nake |

滅菌パックを使用せず 「裸の」状態で滅菌するもの 中が空洞になっていないもの |

ミラー・探針・ピンセット 咬合紙ホルダー・印象トレー |

| S Special |

小型滅菌器の製造者が 指定するものなど 限られた特殊なもの |

包装された固形物 |

BクラスおよびSクラス滅菌器の特徴は真空ポンプによる強制空気排除を行なってから缶内に蒸気を供給して、滅菌工程に入ります。空気排除を1回のみ行う場合と複数回繰り返す方式があります。真空ポンプが空気排除を行なってくれますので、滅菌バッグに入っている器材や、空洞のある器材であっても滅菌が可能です。

Nクラス滅菌器の特徴は缶内にて蒸気を導入して、加圧および蒸気と空気の重量差を利用し、残留空気を排出する方式。真空ポンプがないために缶内は真空にならないため、空気排除の不良が懸念されます。こちらの滅菌器はインプラント器材の滅菌には向きません。

特に中空構造のハンドピースを滅菌する場合は、クラスB滅菌器の使用が望ましいとされています。院内にある滅菌器の種類と性能を正しく理解し、それに応じた運用が不可欠です。

滅菌器は正しく使用することが大切です。そのためには医院の滅菌器がどの種類のものかを知り、その特性を理解したうえで運用をします。

洗浄不足の器具を滅菌してしまうと汚れが器具にこびりついてしまい、器具の変色を起こすこともあります。乾燥されていない器具をそのまま滅菌してしまうと、滅菌温度の上昇が阻害されますので“滅菌不良”になります。

滅菌が完了し滅菌器を開けたとき、滅菌バッグが濡れた状態で乾燥されていないのであれば、積載不良または積載過多が予測されます。滅菌器は魔法の箱ではなく、正しく使用してこそ確実な滅菌が施されます。

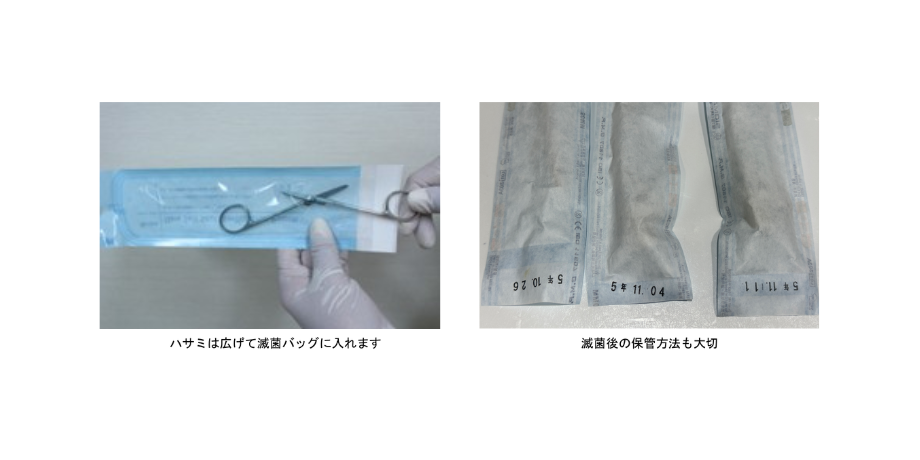

⑵ 滅菌と滅菌バッグ

滅菌バッグの使用については滅菌バッグを使用する器材の選択も考慮することが必要です。滅菌バッグの使用の選択を適切にすることにより、経費や労力にも影響してきます。そして、正しい封入方法や、滅菌後の保管方法までを院内で共有し、誰が処理を行なっても同レベルの処理になるようにします。

滅菌後の器材も、保管状態や期限の管理が不十分だと無菌性が損なわれるため、院内で“使うときのことを見据えた管理”の視点が求められます。

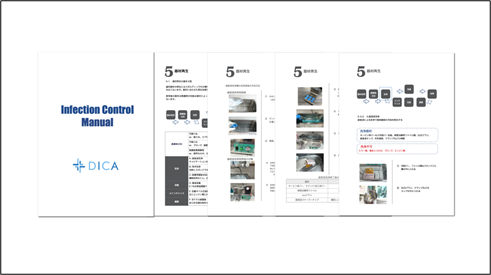

滅菌は単なる機械任せの作業ではなく、理解と判断が伴う専門性の高い業務です。だからこそ、マニュアル化と教育体制を整備し、誰が行っても正しく安全な滅菌が実践できる体制づくりが不可欠です。

個人医院では診療の合間に歯科衛生士や歯科助手が器材の処理をすることがほどんどです。なんとなくの器材再生の作業にならないように、滅菌の確実性を高めていく取り組みが必要です。それは患者さんに安心を届けるための医院の“見えない品質”を支えるものです。

器材再生をまとめた感染管理マニュアル

器材再生をまとめた感染管理マニュアル

まとめ

感染対策は、特別な知識を持つ一部の人だけが担うものではなく、歯科医院に関わるすべてのスタッフが「日常業務の一部」として理解し、実践することが求められます。本記事で取り上げた「スタンダードプリコーション」「手指衛生」「器材再生の基本」「滅菌の理解」の4つの項目は、感染対策の基本であり、かつ再現性が必要です。

感染対策は“正しく、誰でも、同じようにできる状態”に整えるために、既存のスタッフだけではなく、医院の誰もが理解し、新人歯科衛生士や若手スタッフが不安なく業務に取り組めるようなシステムづくりをすることが大切です。院内教育の仕組みや、定期的な確認・フォローの体制づくりが欠かせません。

一人ひとりの行動が、院内全体の安全文化を形づくります。「もらわない・うつさない・ひろげない」という意識を全スタッフで共有し、感染対策を個人の“意識頼み”ではなく“仕組みと文化”で守る体制へと変えていきましょう。

本記事が、歯科医院における感染対策の見直しや新人教育の強化の一助となり、誰もが安心して診療にあたれる現場づくりの一歩となることを願っています。