| 記事一覧 | |

|---|---|

| 第1回 | Vol.1スタンダードプリコーションと手指衛生編 |

| 第2回 | 【今回はこちら】Vol.2器材再生編 |

| 第3回 | Vol.3滅菌の基本と滅菌器の理解編 |

コラム - 記事

これだけは押さえておきたい!歯科医院の感染対策の基本と実践 ~“もらわない・うつさない・ひろげない”を現場に根づかせる~vol.2

器材再生の基本

⑴器材再生の考えかた

器材の再生は、感染対策の実践において不可欠なプロセスです。再生とは、使用後の器材を次の使用に備えて“安全に”“確実に”使用できる状態に戻す工程を指します。

しかし臨床現場では、この再生処理がスタッフの経験や感覚に委ねられてしまっているケースも多く、器材再生工程の確実性が問題となります。

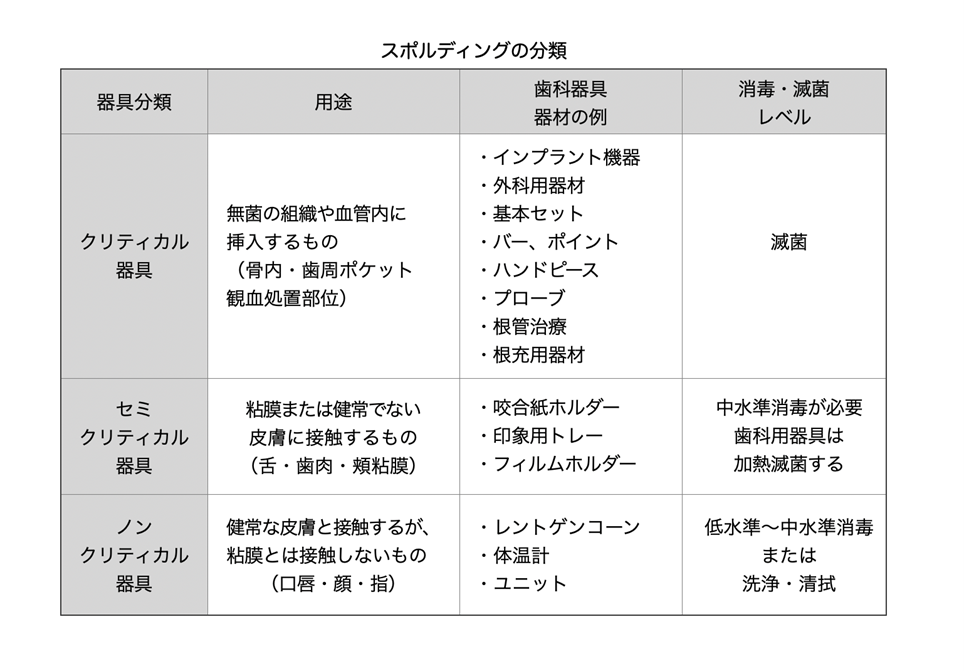

まず基本となるのは、器材の「リスク分類」です。器材は、使用される部位や用途に応じて以下のように分類され、それに応じた処理が求められます。リスク分類にはスポルディングの分類やRKIリスク分析の方法がありますが、共通しているのは器材に付着している体液の種類ではなく、再生後の使用用途(どこに使用される器具か)によって滅菌、あるいは消毒処理が求められるのかが決定されます。

医科でも取り入れられているのがスポルディングの分類です。このような分類を明確にし、器材ごとの再生方法を統一することが重要です。たとえば、超音波洗浄はどのような器具に必要か、乾燥の工程をどのタイミングで行うかなど、工程の標準化が必要です。

⑵洗浄工程がいちばん大切

再生に関わる工程は『洗浄 → 乾燥 →消毒または 滅菌』というステップで構成されており、どの段階も欠かすことができません。とくに「洗浄」はすべての工程の基礎であり、ここが不十分だと消毒や滅菌の効果も得られません。

洗浄は医院の設備環境によって、手洗いや超音波洗浄、医療用機械洗浄の選択があります。また、器材の材質面からも超音波禁忌の器具や医療用機械洗浄機の設置があっても手洗いが推奨される器具もあります。

洗浄工程は器材再生の最も大切な部分ですが、使用洗剤の選択も含め曖昧になっていることが多い部分です。「なんとなく洗浄していても滅菌するから大丈夫」ではありません。“洗浄に始まり、洗浄に終わる”と、言われるぐらい、洗浄は器材再生の重要な工程です。

自院のルールや洗浄方法が“なんとなく”になっていないか、この機会にチェックしてみてください。

器材再生は単なる裏方業務ではなく、医療を提供する側の中核を担う重要な仕事であるという認識を、院内で共有することが大切です。 器材再生の確実性は、感染対策の土台です。曖昧になりがちな工程こそ、見直す価値があります。

手洗いで器具を洗っている医院も多くあります

手洗いで器具を洗っている医院も多くあります

ウォッシャー・ディスインフェクター(医療用洗浄機)

ウォッシャー・ディスインフェクター(医療用洗浄機)

⑶器材再生に必要なのは“知識”と“意識”

新人スタッフが入職すると、まず任されやすい業務の一つが器材の洗浄や片付けです。

「いきなり診療補助は難しいから、まずは器材再生から」この流れ自体は間違っていません。実際、器材を通じて治療の流れを知ることができるため、研修の第一歩として有効な側面もあります。

しかし、その器材が使用済みであることの意味を、私たちは改めて考える必要があります。

治療後の器具には血液・唾液・体液など、感染源となる物質が付着しているのです。そこに無防備に関わらせてしまうことは、新人本人にとっても、院内全体にとっても、リスクになりかねません。

だからこそ、入職時の感染管理研修は必須です。器材再生に関わるスタッフが、何を、どう扱うべきかを理解していなければ、安全な医療現場は成り立ちません。

また、現場でよく見られるのが、経験者に対しての確認を怠ってしまうケースです。「経験者だから大丈夫」という思い込みは危険です。これまでの経験が最新の知識と一致しているとは限らないからです。

実際、「自己流」や「以前の職場のやり方」で行われている処理方法に、不備があることも少なくありません。

未経験者にも経験者にも、入職時の感染管理研修を必ず行うこと。

たとえ短時間でも、器材再生の正しい知識を共有することが、院内の感染対策の“土台”となります。

⑷教える側の責任

「とりあえず洗っておいて」という指示は、最も無責任な行為です。感染リスクを伴う作業を任せるなら、何を、どう洗うのか、なぜその手順が必要なのかまでを丁寧に伝える必要があります。

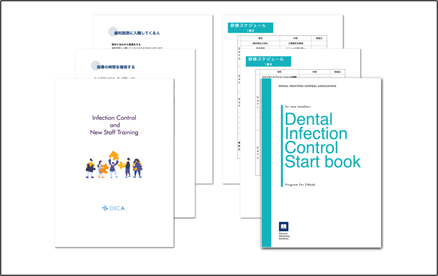

そのためには、院内に統一された指導方法や教育ツールがあるかどうかを見直すことが大切です。

スタッフ一人ひとりが、「自分は新人に器材再生を教えられるか?」を自問し、院内全体で教える文化・守る文化を育てていくことが、安全なチーム医療につながっていきます。

具体的な作業マニュアルやチェックリストを用意し、写真付きで工程を可視化することが再現性を高めるポイントです。誰が担当しても同じクオリティを維持できる仕組みをつくることが、安全な器材提供の基盤となります。また、器材や設備に応じた再生工程の整理は、外部の知見を取り入れることで効率よく進められることもあります。

次回は、滅菌の基本と滅菌器の正しい理解について、実践的な視点からお届けします。

統一された指導方法や教育ツールがあるか

統一された指導方法や教育ツールがあるか