| 記事一覧 | |

|---|---|

| 第1回 | 【今回はこちら】Vol.1スタンダードプリコーションと手指衛生編 |

| 第2回 | Vol.2器材再生編 |

| 第3回 | Vol.3滅菌の基本と滅菌器の理解編 |

コラム - 記事

これだけは押さえておきたい!歯科医院の感染対策の基本と実践 ~“もらわない・うつさない・ひろげない”を現場に根づかせる~vol.1

1. スタンダードプリコーション

1-1. スタンダードプリコーション(標準予防策)とは

感染対策はスタンダードプリコーション(標準予防策)、“すべての患者さんを感染症の有無にかかわらず、感染の可能性がある存在として扱うという考え”で行います。この考え方は1996年に米国疾病保予防管理センター(CDC)が提唱し、今日では歯科を含むすべての医療現場における基本原則となっています。

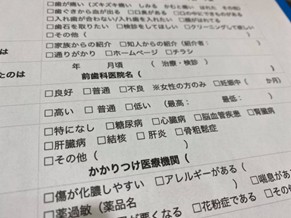

問診票を頼りに感染症の既往歴がある患者さんにだけ慎重に対応し、その他の患者さんには通常対応をしてしまうと、そこに感染拡大の隙が生まれます。問診票に記してあるのは“見えている情報だけ”だということを忘れてはいけません。標準予防策で対応することにより“見えない情報”への対策も同時に可能です。これが標準予防策です。

現代社会は人や物流の移動が安易になった分、感染症もどこからやって来るかわかりません。だからこそ医療現場では「すべての患者さんに対して同じ水準の対策を行う」という共通認識を持つことが必要です。

歯科診療は、唾液・血液・飛沫といった感染リスクの高い物質を日常的に取り扱う診療分野であるため、スタンダードプリコーションの徹底は欠かせません。特に重要なのは「誰に対しても、同じように感染対策を行う」ことです。これは、感染症が無症状であったり、患者さん自身が感染していることに気づいていなかったりする場合があるからです。

見えている情報の問診票。見えない部分にも対応することが必要

見えている情報の問診票。見えない部分にも対応することが必要

1-2. 現場での応用と定着のために

スタンダードプリコーションを実際の診療に落とし込むうえで重要なのが、すべての診療行為において一貫した感染対策を徹底することです。

たとえば、

⚫︎グローブ・マスク・ゴーグル(またはフェイスシールド)などのPPE(個人防護具)の着用

⚫︎患者ごとの器具交換

⚫︎診療ユニットの確実な消毒

これらを明確な「ルール」として定め、「例外をつくらない」ことが求められます。

スタンダードプリコーションの基本的な考え方を、現場で再現可能な仕組みとして定着させることが、持続可能な感染対策につながります。

一方で、現場には注意すべき点もあります。

とくに臨床経験が20年以上のスタッフの中には、1996年にスタンダードプリコーションが提唱される以前に教育を受けた世代も多く、学生時代にこの考え方を学んでいない可能性があります。

そのため、本人が気づかないうちに「これまでのやり方」が優先され、スタンダードプリコーションの意義が誤解されているケースも見られます。

若いスタッフにとっては、経験豊富なベテランの先輩に「現代の感染管理の考え方」を理解してもらうことが、大きな悩みどころにもなり得ます。

そうした場合には、研修や外部の第三者による最新情報の提供が、“気づき”を促す有効な手段になります。

研修を通じて、「なぜこの対策が必要なのか」を理解してもらうことが、形式的な遵守ではなく主体的な実践につながります。新卒や経験の浅い歯科衛生士にとっても、根拠がわかると行動の質が変わります。

スタンダードプリコーションは「誰かが守るもの」ではなく、「みんなで守るもの」。その考えをスタッフ全員で共有し、感染対策を“個人任せ”から“チームの仕組み”へと進化させることが、継続的な安全と安心を生む基盤となります。

まずは自院でできることから一歩ずつ。医院を見渡して根拠の乏しいルールになっていないか、経験則に頼った部分はないかなど、この機会に一度立ち止まって見直してみることが感染対策のはじまりです。

チームで感染管理をするには目的と仕組みの相互理解が必要

チームで感染管理をするには目的と仕組みの相互理解が必要

2. 手指衛生の大切さ

2-1. 感染対策の基本

感染対策の具体的な方法は感染源になる“病原体(感染症の原因になる菌やウイルス)”を広げないことを基本に考えます。言い換えると、“病原体を移動させないように”します。これを感染経路の遮断と言います。病原体の感染ルートを断ち切り、感染を広げないようにするという方法です。これが感染対策の具体的な取り組みです。

感染を広げる大きな原因のひとつは手を介した感染です。私たちの手は物を掴み、運び、さまざまなものに触れます。触れたものの中に病原体が含まれていると手が病原体を運んでいきます。そして、その手は自分にも触れます。

感染対策のでもっとも基本であり、もっとも効果的とされるのが「手指衛生」です。手が病原体を媒介する大きな役割を担っています。目に見えない病原体を日常的に触れる器材や患者さん、スタッフ間で拡散させないために、手指の衛生管理はすべての医療行為の出発点です。

しかし実際の現場では、手指衛生のタイミングが徹底されていなかったり、手袋の着脱で“手洗いをしたつもり”になってしまうケースも少なくありません。

手指衛生には、流水と石けんによる“手洗い”と、速乾性擦り込み式アルコール製剤による“手指消毒”があります。特に、短時間で場所を選ばず、効果的に行えるアルコール消毒は、診療中におけるこまめな衛生管理に適しています。手に見える汚れがある際には流水と石けんによる手洗い、目に見える汚れがないのであれば、アルコールによる擦式法は手荒れの軽減にもなるので、積極的に取り入れるべき手指衛生です。

現場で意識すべきタイミングは、WHOが定義する「5つのタイミング」が参考になります。

1.患者に触れる前

2.清潔/無菌操作の前

3.体液に曝露された可能性の後

4.患者に触れた後

5.患者の周辺環境に触れた後

これらのタイミングで確実に手指衛生を行うことが、感染を防ぐ鍵となります。歯科臨床現場では先述の5項目を念頭に“グローブの着脱前後”と覚えておくと良いです。

グローブの着脱前後の手指衛生の習慣化が大切

グローブの着脱前後の手指衛生の習慣化が大切

2-2. 手指衛生を定着するために

感染対策のなかでも、手指衛生は最も基本であり、最も効果的な対策です。しかし、現場での実践には「なぜ今、手指消毒が必要なのか」がスタッフ自身に理解されているかどうかが、大きく影響します。

手指衛生は一瞬の行為ですが、その一瞬の積み重ねが院内全体の安全文化を形作ります。

全員が「自分の手が感染源になり得る」ということを常に意識し、「やっているつもり」から「やっている実感」へと、意識と行動を変えていくことが大切です。

手指衛生を理解すると、グローブの消費量が変わってきます。

「とりあえず着けておく」という無駄なグローブ着用ではなく、必要なグローブ着用をすることで経費の見直しができますし、医院全体の感染対策にもなるのであれば、手指衛生を見直すに越したことはありません。

手指衛生の方法と選択(石けんと流水、アルコール手指消毒剤の使い分けなど)を見直すことで感染管理と経費にも影響があるのであれば、早急に取り組む事案です。

手指衛生は、今すぐにでも見直しやすく、感染対策の効果を実感しやすい取り組みです。

経費や安全文化にも関わるからこそ、「本当にできているか?」を定期的に確認する価値があります。

さらに手指衛生をきっかけに院内の動線の見直しや、物品配置の見直し、整理整頓のきっかけにもなり、院内全体の効率の改善にもつながります。

なお、「手指消毒をするとグローブがはめにくくなる」「時間がかかって面倒」といった声も現場ではよく聞かれます。しかし、ちょっとした工夫や手順の見直しで、こうした課題は十分に解決可能です。

「できない」ではなく、「どうすればできるか」を前向きに考える姿勢が、チーム全体の感染管理力を高める第一歩になります。そのためにも、現場での声かけやフォローアップが欠かせません。

一人ひとりの気づきと実践が、チーム全体の文化をつくっていくと考えています。

次回は歯科感染管理で多くの人が疑問を持ちやすい器材の再生について、取り上げていきます。

グローブ廃棄場所の近くに手指用アルコール設置がお勧め

グローブ廃棄場所の近くに手指用アルコール設置がお勧め