調査・レポート - 記事

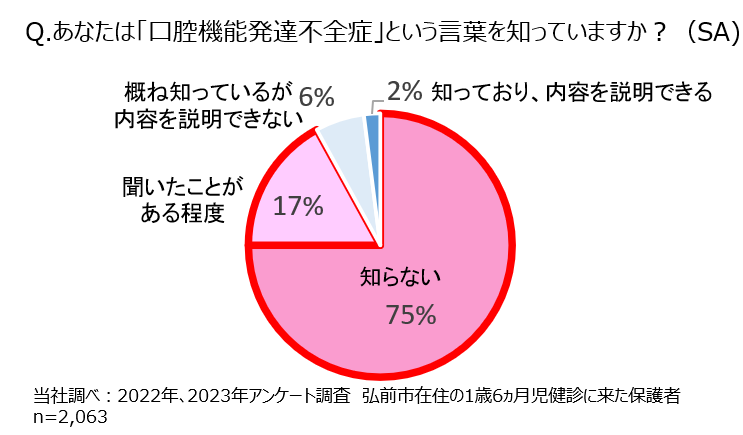

2018年に保険収載された「口腔機能発達不全症」は、食べる・話す機能が十分に発達していない状態を指しますが、小さな子どもをもつ保護者の約90%が認知していないのが現状です。(※1)

子どもの口の機能が十分に発達しない場合、将来的な機能低下を招く恐れがあるため、早期介入が強く求められます。

本稿では、ライオン株式会社の調査結果から、子どもの咀嚼機能の現状、体格への影響、そして家庭で実践できる咀嚼支援について紹介します。

※1:ライオン調べ 2022年、2023年アンケート調査 弘前市在住の1歳6ヵ月児健診に来た保護者n=2,063

「噛む習慣」構築の重要性と体格への長期的影響

「口腔機能発達不全症」:認知度不足と保護者の指導ニーズ

「口腔機能発達不全症」は、先天的な障害がないにもかかわらず、咀嚼(そしゃく)、嚥下(えんげ)、構音などの基本的な口腔機能が十分に発達していない状態として、18歳未満の子どもを対象に制定されました。

口の機能は、人が社会のなかで健康な生活を営むための必要な基本的機能です。

しかし、ライオン株式会社調べのアンケート調査では、この病名に対して約90%の人が「知らない」もしくは「聞いたことがある程度」と回答しており、まだ十分な認知度が得られていないことがわかります。

現代食と咀嚼機能の低下:データが示す噛む習慣の重要性

口腔機能の中でも「噛む力」は、お口だけでなく全身への良い影響が期待できます。

よく噛んで食べることは、食べ物を飲み込みやすくするだけでなく、食べ物がおいしくなったり、消化・吸収を助けたり、健康に役立つといった効果があります。

しかし、食環境の変化から、よく噛む機会自体が減り、硬い食べ物が噛めない、噛んでいると顎が疲れるなど、子どもの「噛む力」が不十分な傾向が見られています。(※2)

献立の変化による食事1回あたりの噛む回数を比較したデータでは、戦前は約1420回であったのに対し、現代の献立では約620回と、大幅に減少していることが示されています。

子どもの頃から「よく噛んで食べる習慣」を身に付けることが大切であり、特に幼児期から学童期にかけては咀嚼機能を育てる大切な時期であるため、ご家庭での指導が必要です。

※2:公益財団法人日本歯科医師会、歯科医療に関する一般生活者意識調査 (2022)

※3:斎藤滋、料理別咀嚼回数ガイド、第1版、東京、風人社、1995より改変

共同研究:噛む習慣と学童期の体格変化の関連性

保護者へ指導を行う際の説得力を高める重要なエビデンスとして、ライオン株式会社が弘前大学と共同で実施した追跡調査の結果があります。

この調査は、青森県黒石市の小学生を対象に、「よく噛む習慣」と「体重・体格指数(BMI)の変化」について4年間追跡したものです。

3年生時点で肥満傾向ではなかった子どもたちのうち、追跡できた59名を対象に分析が行われました。

その結果、3年生時点では噛む習慣による体重やBMIの差は見られませんでしたが、「よく噛む/普通」と回答した群に比べ、「あまり噛んでいない」と回答した子どもでは、3年間での体重変化量が有意に増加しました(p<0.05)。

さらに、BMIの変化量についても、「あまり噛んでいない」群で増加傾向が見られました(p<0.1)。

この研究成果は、「噛む習慣」の欠如が、単なる口腔機能の問題に留まらず、学童期における体重やBMIの増加傾向と関連していることを示唆しており、よく噛む習慣の重要性を全身的な健康の視点から裏付けるものです。

の変化.png)

出典:2024年9月「日本咀嚼学会第35回学術大会 O-14」

家庭で実践できる咀嚼支援:具体的な調理指導ポイント

「噛む力」はお口のまわりの筋肉に支えられており、筋肉は使わなければ衰えていくため、よく噛む習慣は高齢になってからも大切な一生ものの財産であり、子どものときに身につけた習慣は一生ものです。

また、歯ならびを良くするためにも“よく噛む習慣”が大切です。

家庭で取り組める「よく噛むための工夫」

家庭で実践できる具体的な調理の工夫を保護者に伝える必要があります。

➀噛み応えのある食材を選ぶ:食物繊維を多く含むもの、弾力性のあるもの

➁具材を大きく切る

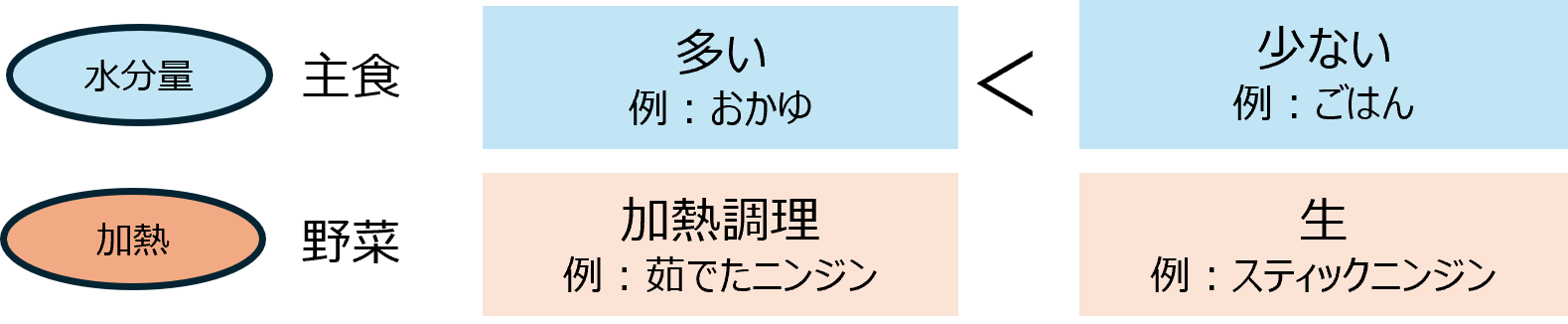

➂加熱時間と水分量

~噛む力の習慣づくりをサポート~

「毎日の食事できちんと噛む習慣づくりが大切」と認識されていても、生えかわり期は一時的に噛みにくくなる時期でもあり、子どもの協力が得られにくいなど、習慣化が難しい側面があります。

そこで、ライオン株式会社は、①口腔機能の発達に繋がり、②日常生活習慣を大きく変えずに、③子どもも前向きに取り組めるように開発した介入ツールとして、『おくち育 噛もっと!グミ』を紹介しています。

このグミを4週間噛み続けることで、噛む力の変化を実感できるという取り組みは、継続的な習慣づくりを支援するアプローチとして期待されます。

情報提供:ライオン株式会社

本記事は、ライオン株式会社から提供された調査データおよび研究成果をもとにDentwave編集部が構成しました。

・Lidea

子どものお口に健やかな未来を!新プロジェクト『おくち育』に込めた思い

https://lidea.today/articles/003599

「よく噛むこと」の効果と、噛みあわせや歯並びが悪くなる原因・影響

https://lidea.today/articles/507

・『おくち育 噛もっと!』紹介

『おくち育 噛もっと!』発売開始

https://www.lion.co.jp/ja/news/2023/4245

子どもの「良い歯ならびの土台づくり」に大切なのは正しく噛む習慣づくり。

https://doc.lion.co.jp/uploads/tmg_block_page_image/file/8720/20230424_01.pdf