コラム - 記事

義歯に与える咬合様式(セントリックとバランスドオクリュージョン)とは

義歯治療における主訴と現状

義歯治療において、「噛めない」、「入れ歯が合わない」、「噛むと痛い」などの主訴が多いです。このような患者の背景には、何度調整しても変化がなく諦めてしまい、そのまま高齢化していくという実態があります。その結果、合わない、噛めない義歯をただ持っているだけの高齢者となり、介護施設や居宅でいわゆる流動食や刻み食などの咀嚼をせず、ほとんど飲み込むだけの食事を摂取し、誤嚥性肺炎を起こし、胃瘻へと移行するケースが多く見られます。

高度急性期、急性期での摂食・嚥下リハビリテーションと異なり、回復期、慢性期、ひいては終末期における咀嚼の重要性は今まで言及されてきませんでした。しかし、近年では自立支援介護において適切な食事と栄養、適切な水分、適切な運動、適切な排泄を行うことで、そのような患者が自立できることが解明されています。その分野においても歯科はこれからの超高齢時代で、「噛める義歯で患者が咀嚼を取り戻すこと」が急務になっています。

義歯治療の意義

義歯治療は、栄養状態を改善して「身体的」に改善するだけでなく、噛める喜びや噛めることへの安心からくる「精神面」、噛めることにより活動的になり旅行や地域貢献できる「社会性」の向上などがフレイルの予防に繋がり、健康寿命だけでなく社会に貢献できる貢献寿命を伸ばすことができます。歯科としての役割がより重要になるのではないでしょうか。そのためにも、短時間で的確に噛める義歯が必要です。

リマウント調整法の紹介

2010年に河原英雄先生の発表したリマウント調整法は、既存の義歯を短時間で的確に噛める義歯へと変化させる方法です。適切な咬合採得と適切なバランスドオクルージョンの付与がキーポイントであると発表されています。

咬合再構成と顎位の安定化

読者の方は日常の臨床で義歯に付与する咬合をどのように決めているでしょうか?特に総義歯は咬合再構成の最たるものであり、自由に咬合の位置を決められるので迷うことも多いです。顎関節の下顎頭や関節円盤、顎関節の靭帯が変性して本来の位置に戻らない場合も多く存在します。不安定な顎位の時に非常に役に立つのが、河原英雄先生の推奨するローリッツェン簡略化法です。患者が使っている既存義歯の咬合調整を咬合器上で行うことで、患者に負担をかけずに簡便に行うことができ、多くの患者で目覚ましい結果が得られるようになりました。

咬合採得方法の詳細

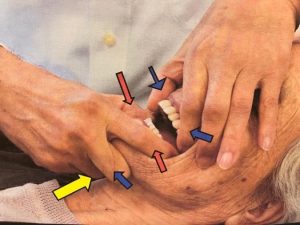

特徴的なのが咬合採得方法です。河原英雄先生は次のように提唱しています。

「咬合採得は、患者さんをリラックスさせ、義歯が動かないように指で固定して(図1)、軽く(ほんの少し)開口してもらって、『上の歯を前に出して』の声かけで、最後方まで少し押し込んで、『咬んでください』です。」

実際に咬合採得を行うと、患者の関節窩に関節頭がはまり込んだ感じがします。実際には円盤が落ち込んでいたり、後方に転移していたりと関節窩内に収まってはいるが下顎頭の位置が左右でズレていたりすることもあります。しかし、再現性のある基準点として咬合器に装着するには有効です。

咬合採得の具体的手順

咬合採得は軟化した高融点のワックス(商品名:バイトワックス GC社)を短冊上にして用います。咬合採得後に変形しないように速やかに氷水で冷却します。咬合採得を3回以上行い再現性を確認します。前方調節ネジが付いている咬合器(商品名:スペーシー咬合器スマートⅡ YDM社)に装着し、作業側2点以上、平衡側にバランシングコンタクト(もしくはバランシングランプ)を1点以上1mm単位で付与してバランスドオクリュージョンを付与します。特に重要なのは前方運動時に左右の臼歯部にバランシングコンタクトを付与することです。基準点は患者固有の後方位にあるため、口腔内に入れると3mm程度前方に移動することがあります。口腔内の観察をしっかりと診ることで、どれくらい前方に出るかを確認しておくと調整がしやすいです。

通常はタッピングポイントなどのリラックスした位置で咬合採得を行いますが、顎位が不安定な場合は前後左右に移動しやすく、タッピングポイントよりも後方に移動したときに咬合器上では調整出来ておらず、干渉となって転覆する恐れがあります。患者固有の後方位を基準に左右前方の調整を行い、全方向的に咬合接触がバランスよく当たっているため、どこで噛んでも転覆することがありません。後方位とバランスドオクルージョンの組み合わせが咬合器上でのリマウント調整にマッチし、簡便な処置で効果的な治療法と考えられます。

噛むことの重要性と多職種連携

噛むことは咀嚼能力を回復させ、適切な食事を摂取できるようにすること(全身的機能の回復に寄与し、または低下の予防を行うこと)だけでなく、咀嚼能力を回復させ、食事を適切に摂取することで口腔周囲筋が正常化し、その協調作用により全身の運動能力が向上します。また、咀嚼することで脳幹網様体が賦活化、意欲が増進し、結果社会的生活を豊かに送ることができるようになります。

これを達成するには、歯科医師、歯科技工士による咀嚼能力の回復、歯科衛生士による口腔ケア、医科による全身の管理、介護者による適切な毎日の介護ケアが必要です。これが本当の多職種連携であり、咀嚼リハビリテーションの基礎になると考えています。詳しくは動画コンテンツを見ていただき、手技を身につけていただけたら幸いです。

義歯に与える咬合様式とは、患者の生活の質を向上させるための重要な要素です。歯科の役割を再認識し、効果的な義歯治療を提供することが求められます。