学会・イベント - 記事

日本臨床歯周病学会 第99回関東支部教育研修会・第43回歯科衛生士セミナー 合同研修会 参加レポート

セミナー概要

2025年4月27日(日)、浅草橋ヒューリックホールにて「第99回関東支部教育研修会・第43回歯科衛生士セミナー合同研修会」が開催されました。今回は「歯周治療のエビデンスと臨床知見」をテーマに、歯科医師・歯科衛生士による会員発表のほか、教育講演、症例ディスカッション、情報交換会など盛りだくさんの一日となりました。立ち見が発生するセミナーもあり、活発な意見交換が行われるなど、参加者の学びへの熱量が印象的でした。

会員発表:臼歯部崩壊傾向の患者へ対応した一症例(廣野大司先生)

複数歯の崩壊が進行した患者さんに対し、歯周基本治療と修復処置を併用しながら咬合の再構成を試みた症例が報告されました。治療の中で患者の生活背景やモチベーションにも配慮された点が印象的で、最終的には咀嚼機能の改善が得られたとのことです。今後の課題として、メインテナンス段階での安定的なセルフケア支援の重要性も触れられていました。

会員発表:上顎根分岐部病変に対する歯周組織再生療法の有用性(村尾健斗先生)

難治性の根分岐部病変に対して、再生療法を活用した症例の発表でした。術前診断と治療計画における画像診断の活用、部位ごとの再生予後の違いなど、臨床的な気づきが多い内容でした。再生材料の選択と使い分けについても詳細に紹介されており、日常臨床に応用できそうなヒントが多く含まれていたように思われます。

会員発表:ペリオに関わるエンド病変(池田洋之先生)

歯周病と歯内療法の境界にある“ペリオ・エンド病変”に関する症例が報告されました。明確な診断を行うためのステップや、エンド処置後に歯周治療を行った理由などが丁寧に解説されており、双方の治療介入の順序と連携の重要性を再認識する機会になったように感じられました。

会員発表:Palatal Grooveのある上顎側切歯に対する歯周組織再生療法(吉武秀先生)

解剖学的なリスク因子として知られるPalatal Grooveを有する歯へのアプローチについて、再生療法の有効性が示された症例でした。非観血的な処置では限界があること、補綴的な対応だけでなく外科的な処置が必要になる場面など、特異なケースでの判断が共有されていました。

会員発表:歯周炎に罹患した多数歯の下顎前歯部RT3に対するアプローチ(渡邉泰斗先生)

下顎前歯部にRT3分類の歯を多数抱える患者さんに対して、抜歯・保存の見極めを行いながら再建を図ったケースの発表でした。再生療法の限界と可能性のバランスを見極める診断力の重要性が強調されており、若手からベテランまで幅広く考えさせられる内容だったように思われます。

教育講演:天然歯とインプラント“共存”のためのマネジメント(瀧野裕行先生)

関西支部からのご登壇となった瀧野先生より、天然歯とインプラントが混在する症例における診断・処置・メンテナンスの在り方について、豊富な臨床写真とユーモアを交えながらお話がありました。再生療法やインプラントの補綴位置の見極め、部位特異性の評価など、多くの示唆に富んだ内容でした。特に若い世代には“歯を守る熱意”が伝わる講演だったかもしれません。

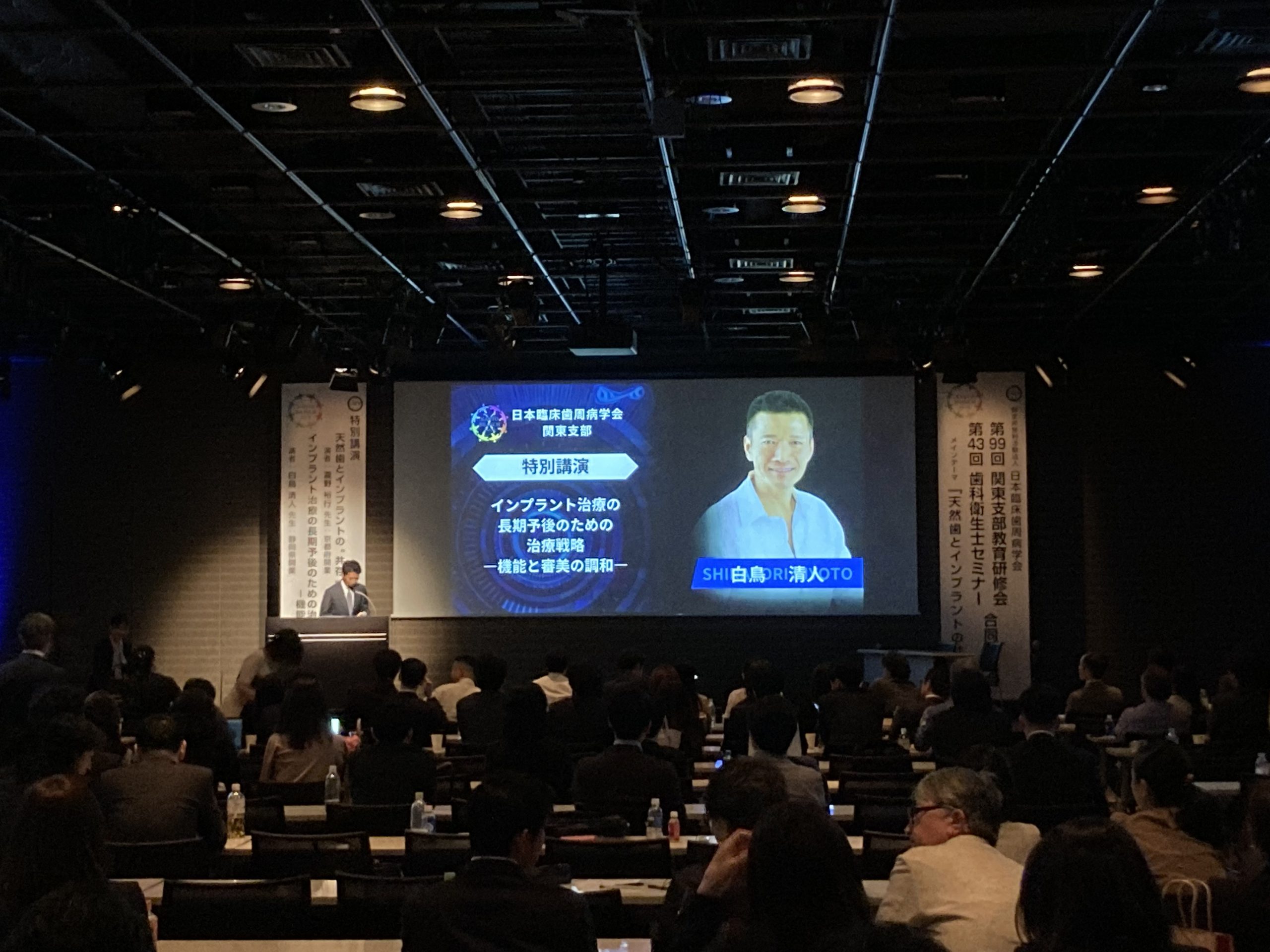

教育講演:インプラント治療の長期予後のための治療戦略 ―機能と審美の調和―(白鳥清人先生)

白鳥先生からは、長期予後を見据えたインプラント補綴設計に関する講演が行われました。トラブル症例の紹介とその原因分析、インプラントポジションの最適化、マルチユニットアバットメントの活用による清掃性向上など、科学的な根拠に基づいた安定性の高い補綴設計が語られていました。ティッシュマネジメントの精緻さに驚いた参加者も多かったようです。

症例ディスカッション:瀧野裕行先生 × 白鳥清人先生

お二人による症例ディスカッションでは、臨床判断の違いや共通点が浮き彫りになり、会場からも深い関心が寄せられていました。抜歯のタイミング、再生療法と矯正の順序、固定の工夫、患者モチベーションの引き出し方など、診療現場に直結する具体的な話題が多数取り上げられました。それぞれの臨床哲学に触れる貴重な時間となった印象です。

閉会・懇親会の様子

閉会式では、本研修会を支えた関係者や協賛企業への感謝が述べられました。次回は11月26日に同会場での開催が予定されており、歯科衛生士・学生プログラムも含めた幅広い層へのアプローチが期待されているようです。また、7月には広島で年次大会も予定されているとの案内もありました。

その後の情報交換会では、講演の続きを質問する先生方や、初対面同士の名刺交換も多く見られ、世代や所属を超えた交流の場となっていたようです。

今後に向けて

今回の研修会は、会員発表で現場の実践が共有され、教育講演で長期視点からのマネジメントが学べる、バランスの取れた一日だったように感じられました。歯周治療における“守る”選択と、インプラントを含めた“補う”判断。その間をつなぐ多くの視点が提供されたことで、参加者それぞれが自らの診療と向き合う機会になったのではないでしょうか。

Dentwaveでは今後も、こうした研修会の内容をはじめ、日常臨床に役立つ最新情報を継続的にお届けしてまいります。次回以降の研修会やセミナーにも、ぜひご期待ください。