ライオンデンタルフェスティバル2019~予防歯科で繋げる歯科と生活者の未来~

カテゴリー

記事提供

© Dentwave.com

今回のテーマは『予防歯科』であり、さまざまな角度から予防歯科に関する学術的な発表とライオン社製品の予防歯科への有用性に関する発表が行われました。

講師として以下の5名の先生が講演をされました。

【講師一覧】

(左から)

医療法人社団 みかみ歯科・矯正歯科医院 院長 三上 格 先生

小林歯科医院勤務 小林 明子先生

ライオン株式会社代表取締役会長 濱逸夫氏

大阪大学大学院歯学研究科 予防歯科学 教授 歯学研究科長・歯学部長 天野 敦雄 先生

神奈川歯科大学・神奈川歯科大学 短期大学部特任 教授 荒川 浩久 先生

日本大学松戸歯学部歯周治療学教授 日本歯周病学会副理事長 小方 頼昌 先生

講師として以下の5名の先生が講演をされました。

【講師一覧】

(左から)

医療法人社団 みかみ歯科・矯正歯科医院 院長 三上 格 先生

小林歯科医院勤務 小林 明子先生

ライオン株式会社代表取締役会長 濱逸夫氏

大阪大学大学院歯学研究科 予防歯科学 教授 歯学研究科長・歯学部長 天野 敦雄 先生

神奈川歯科大学・神奈川歯科大学 短期大学部特任 教授 荒川 浩久 先生

日本大学松戸歯学部歯周治療学教授 日本歯周病学会副理事長 小方 頼昌 先生

講演内容

濱会長による開式の挨拶

荒川 浩久 先生

【演題】根面う蝕へのフッ化物応用の基礎と臨床

小林 明子 先生

【演題】長期メインテナンスから歯科衛生士の可能性を再考してみよう…~歯を残すために知ること、やるべきこと~

天野 敦雄 先生

【演題】歯周病のバイオロジー:なぜ歯周病は起こる?

三上 格 先生

【演題】菌コントロールとホストケアに注目した歯周治療 ~キラキラ輝いたDHになって欲しい~

小方 頼昌 先生

【演題】歯周基本治療の力

歯周病ケアディスカッション

濱会長による開式の挨拶

▲ライオン株式会社代表取締役会長 濱逸夫氏

▲ライオン株式会社代表取締役会長 濱逸夫氏

企業の目標は「生活習慣をやらなきゃから楽しく前向きなものに変えたい」であり、

その中でも特に重要なのが“予防歯科”であると冒頭で述べました。

「予防歯科を日本国民に浸透させるためには口腔健康と全身健康の関連性の理解やオーラルケアを体験させる環境作りなどが必要である」と訴えました。

「それらを実現するためにはライオンと歯科医療従事者や歯科医療団体が連携して生み出す、エコシステムの構築が必要である」とライオン社と歯科業界全体の繋がりの重要性を説明しました。

「オーラルケアNo.1企業として今後も市場を世界に向けて拡大させ、ブランド、製品、サービスを通じて生活者との連携を深めて予防歯科を浸透させていきたい。

そして日本人の口腔ケアへの意識を高め、歯科医師、歯科衛生士が憧れの職業になる風潮を作り出したい」と今後の展望を語り、挨拶を終えました。

根面う蝕へのフッ化物応用の基礎と臨床 荒川 浩久 先生

▲神奈川歯科大学・神奈川歯科大学 短期大学部特任 教授 荒川 浩久 先生

▲神奈川歯科大学・神奈川歯科大学 短期大学部特任 教授 荒川 浩久 先生

歯・口腔の健康(ことに活発な咀嚼の継続)が全身の健康に良い影響を及ぼし、健康寿命を延伸することが明らかとなり、種々の活動が展開され、高齢日本人の残存歯数は増加しています。

しかし、これにともなって歯周病と歯根露出に起因する知覚過敏と根面う蝕が問題となっています。根面う蝕は歯の破折と喪失につながるため、予防が大切ですが、エナメル質より根面象牙質の臨界pHはが高く、酸に溶解しやすい、プラークコントロールしにくいなどのハンディがあり、発見しづらく治療も困難を伴います。

また、根面う蝕の発生機序はエナメル質と異なるため、それに応じた予防法を考えるべきです。

また、根面う蝕の発生機序はエナメル質と異なるため、それに応じた予防法を考えるべきです。

う蝕予防に有効性が認められているのはシーラントとフッ化物応用です。この中で消費者に最も利用しやすいフッ化物配合歯磨剤の根面う蝕予防への有効性は、1,100 ppm F濃度のフッ化物配合歯磨剤を二重盲検法にて1年間使用した結果、歯冠部う蝕には41%の予防効果を示したのに対し、根面う蝕は67%と高かったと報告されています。

また、歯科医院の指導による家庭内フッ化物洗口による根面う蝕予防効果は、225ppmFのNaF溶液による毎日洗口の2年間実施で73%、フッ化物歯面塗布(12,300ppmF)は2年間の実施で74%と、いずれの局所応用も高い予防効果が示されています。

また、歯科医院の指導による家庭内フッ化物洗口による根面う蝕予防効果は、225ppmFのNaF溶液による毎日洗口の2年間実施で73%、フッ化物歯面塗布(12,300ppmF)は2年間の実施で74%と、いずれの局所応用も高い予防効果が示されています。

長期メインテナンスから歯科衛生士の可能性を再考してみよう…

~歯を残すために知ること、やるべきこと~ 小林 明子 先生

▲小林歯科医院勤務 小林 明子先生

▲小林歯科医院勤務 小林 明子先生

現在、歯科衛生士によるメインテナンスは健康長寿をめざすためのサポートセラピーとしての意味合いが強くなってきています。口腔ケアが全身の健康に貢献することが実証されてきたからです。

しかしながら長期的視点で患者さんをみると、口腔は様々に変化し、歯周疾患を良好に維持できたとしても、また高齢者特有のう蝕の発症のリターンに悩まされます。医療の本質は病気を治すことであるとともに、健康の提供をし続けることですが、これらの悩みは歯科疾患の後ろに隠れている患者さんの生活背景や習癖、また口腔にかかる力の関与はこの患者の生涯という時間的経過に対する理解と配慮無くしては病状治癒安定を担保することはできません。

そのためには日々アップデートされる患者情報は時間軸を重ね合わせた上でアセスメントし再評価し解決していく努力が必要になります。

歯科衛生士の仕事のゴールはどこにあるのでしょうか?8020運動の達成者が50%を超えた今、残す歯の数ではなく、どれだけよりよい状態で残せるか、ということにシフトしてきています。そのためにはどんな知識や気づきが必要なのでしょうか? 今セッションでは、長期メインテナンス症例を継続的な観察を通して、よりよく歯を守るために知ることや、やるべきことをみなさんと再考してみましょう。

歯周病のバイオロジー:なぜ歯周病は起こる? 天野 敦雄 先生

▲大阪大学大学院歯学研究科 予防歯科学 教授 歯学研究科長・歯学部長 天野 敦雄

▲大阪大学大学院歯学研究科 予防歯科学 教授 歯学研究科長・歯学部長 天野 敦雄

1世紀の歯科医療には「削る・詰める・抜く・補う」と、「防ぎ・守る」健康管理医療の両輪が必要です。

そのために、歯周病の最新の病因論を理解することが望まれます。歯周病菌は18歳以降に口腔内に感染します。

その後、歯周局所環境の変化とともに長い年月を掛けてバイオフィルムの病原性は徐々に高まり歯周炎が発症します。この歯周病の病因論を正しく理解できれば、無駄のない確度の高い歯周治療ができます。

そのために、歯周病の最新の病因論を理解することが望まれます。歯周病菌は18歳以降に口腔内に感染します。

その後、歯周局所環境の変化とともに長い年月を掛けてバイオフィルムの病原性は徐々に高まり歯周炎が発症します。この歯周病の病因論を正しく理解できれば、無駄のない確度の高い歯周治療ができます。

患者さんによってバイオフィルムの病原性は違います。同じ患者さんでも、バイオフィルムの病原性は一定ではありません。日々、年々、病原性は高まっているのです。そのメカニズムを知り、バイオフィルムの病原性をコントロールできれば、「防ぎ・守る」ペリオマネージメントが可能になります。

歯周炎にどう対峙すべきか、最新の歯周感染論に基づいた歯周治療についてお話させて戴きます。明日からの歯周治療に役立てて頂ければ幸いです。

歯周炎にどう対峙すべきか、最新の歯周感染論に基づいた歯周治療についてお話させて戴きます。明日からの歯周治療に役立てて頂ければ幸いです。

菌コントロールとホストケアに注目した歯周治療

~キラキラ輝いたDHになって欲しい~ 三上 格 先生

▲医療法人社団 みかみ歯科・矯正歯科医院 院長 三上 格 先生

▲医療法人社団 みかみ歯科・矯正歯科医院 院長 三上 格 先生

皆さん"歯科衛生士"という職業にどのようなイメージを持っていますか?

表現は悪いですが、先生の横で診療介助をするニコニコ笑っていて優しい"歯医者版の看護師さん"のイメージを抱いてはいませんか? 医療の先進国スウェーデンでは、歯科衛生士が予防と歯周治療のクリニックを個人開業できます。「デンタルハイジニスト=歯科衛生士」として、歯科医師の指示がなくても自ら判断して患者さんの口腔内を健康に導くスペシャリストとして社会的地位は確立されているのです。

つまり、歯科衛生士は、歯科医師を手伝う"従"の仕事ではなく、自身が治療に携わる"主"の仕事です。言葉を換えると、歯科衛生士は"歯ブラシ1本"でも患者さんを健康に導くことができる歯周治療の主体者なのです。患者さんの健康を親身に考え、患者さんに寄り添い共に歩み、良い方向へ導いてあげることが歯科衛生士の本分です。

表現は悪いですが、先生の横で診療介助をするニコニコ笑っていて優しい"歯医者版の看護師さん"のイメージを抱いてはいませんか? 医療の先進国スウェーデンでは、歯科衛生士が予防と歯周治療のクリニックを個人開業できます。「デンタルハイジニスト=歯科衛生士」として、歯科医師の指示がなくても自ら判断して患者さんの口腔内を健康に導くスペシャリストとして社会的地位は確立されているのです。

つまり、歯科衛生士は、歯科医師を手伝う"従"の仕事ではなく、自身が治療に携わる"主"の仕事です。言葉を換えると、歯科衛生士は"歯ブラシ1本"でも患者さんを健康に導くことができる歯周治療の主体者なのです。患者さんの健康を親身に考え、患者さんに寄り添い共に歩み、良い方向へ導いてあげることが歯科衛生士の本分です。

歯周治療の技術を持った歯科衛生士は非常に魅力的で、輝いてみえます。患者さんから信頼され、あなたのファンをたくさん持つことが、やりがいや生きがいにつながります。歯科衛生士として、プロフェッショナルな口腔ケアの専門家=治療者として歯周治療が得意になって欲しいと思います。

歯周治療は歯周病原細菌のバイオフィルムとのバトルと表現されます。スケーリングやルートプレーニングといった機械的プラークコントロールを駆使しても深い歯周ポケット内には歯周病原細菌が残存し、一度減少した細菌が再び増殖するため、化学的アプローチを駆使した菌コントロールが必要です。

歯周治療は歯周病原細菌のバイオフィルムとのバトルと表現されます。スケーリングやルートプレーニングといった機械的プラークコントロールを駆使しても深い歯周ポケット内には歯周病原細菌が残存し、一度減少した細菌が再び増殖するため、化学的アプローチを駆使した菌コントロールが必要です。

今回、ライオン歯科材から歯科医院専売のSystema Haguki Plus PROとSystema SP-Tジェル 改良型が発売されました。この製品は、殺菌力を強化し、さらに歯肉上皮バリアの機能強化と歯肉組織の修復力を高めるホストケアに注目してビタミンEやトラネキサム酸などの有効成分が配合されました。

また、超薄型ヘッド・スーパーテーパード毛のSystema AX歯ブラシがすでに発売されています。これらの製品の特徴と臨床応用について解説いたします。

また、超薄型ヘッド・スーパーテーパード毛のSystema AX歯ブラシがすでに発売されています。これらの製品の特徴と臨床応用について解説いたします。

歯周基本治療の力 小方 頼昌 先生

▲日本大学松戸歯学部歯周治療学教授 日本歯周病学会副理事長 小方 頼昌 先生

▲日本大学松戸歯学部歯周治療学教授 日本歯周病学会副理事長 小方 頼昌 先生

歯周病検査の結果から診断名を決定し、治療計画に従ってブラッシング指導、スケーリング・ルートプレーニングを中心とした歯周基本治療を行うことで、約8割の歯周病を治癒または病状安定に導くことができます。そのため、歯周基本治療の力を最大限に発揮し、治療終了後にメインテナンスまたはSPTを長期に継続することが重要です。4名の先生方の講演内容を総括し、歯周病ケアディスカッションを会場の皆様とともに行いたいと思います。

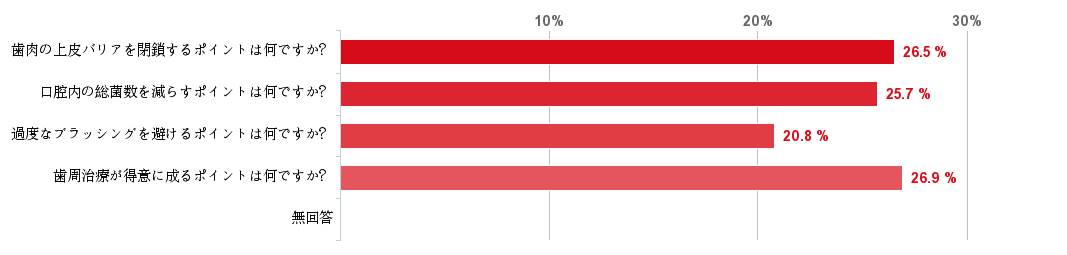

歯周病ケアディスカッション

▲ディスカッションの様子

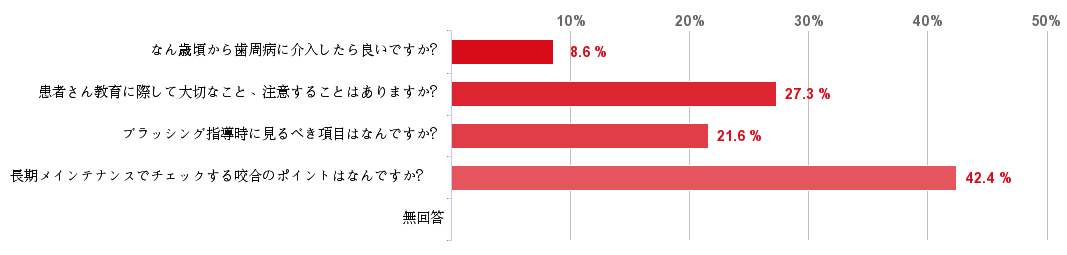

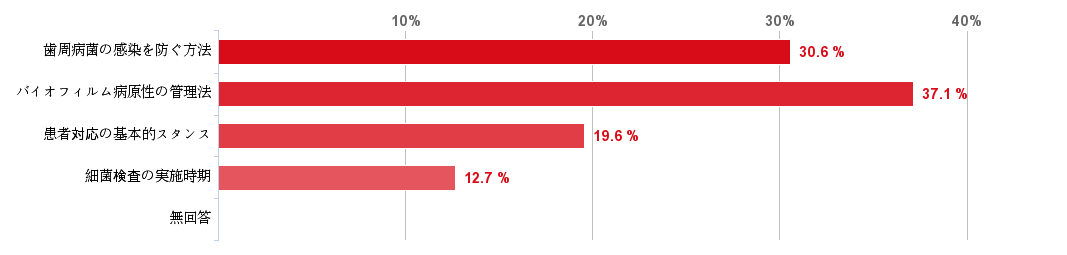

小方先生を座長に、小林先生、天野先生、三上先生を交えてディスカッションが行われました。講演終了後に来場者に対してアンケートを実施し、各先生に聞きたい内容を募り、最も回答数が多かった質問に対して先生方がディスカッションをするという内容でした。

本イベントではすべてのプログラムが”予防歯科”という軸に沿った内容になっており、歯科医師だけでなく歯科衛生士視点での予防歯科への取り組み方に対する考え方や行動を学ぶことができました。また、ライオン社の「予防歯科」の重要性を広く生活者へ発信し、歯科医院でのプロケア受診の重要性を啓発するというオーラルケアNo.1企業としての存在意義と今後の展望を認識できる内容でした。

また、セミナー会場外では展示ブースが設けられ、そちらにも多くの来場者が足を運びました。

予防歯科の後進国とされる日本において、予防歯科が浸透し、健康で活力ある日本を作り出すためには、歯科業界全体がこのような活動を続けていくことが必要です。今後も歯科業界を先導するライオン社のような企業や歯科医療団体の活動に注目です。

オススメ記事

記事提供

© Dentwave.com

LINE公式アカウントはじめました!

LINE公式アカウントはじめました!

歯科衛生士の方向け Dentwave無料転職お悩み相談室

歯科衛生士の方向け Dentwave無料転職お悩み相談室

歯内療法の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。

歯内療法の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。

歯周治療の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。

歯周治療の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。