連載コラム【Contemporary Periodontics】第2回 歯科保険治療の進め方

この記事は

無料会員限定です。

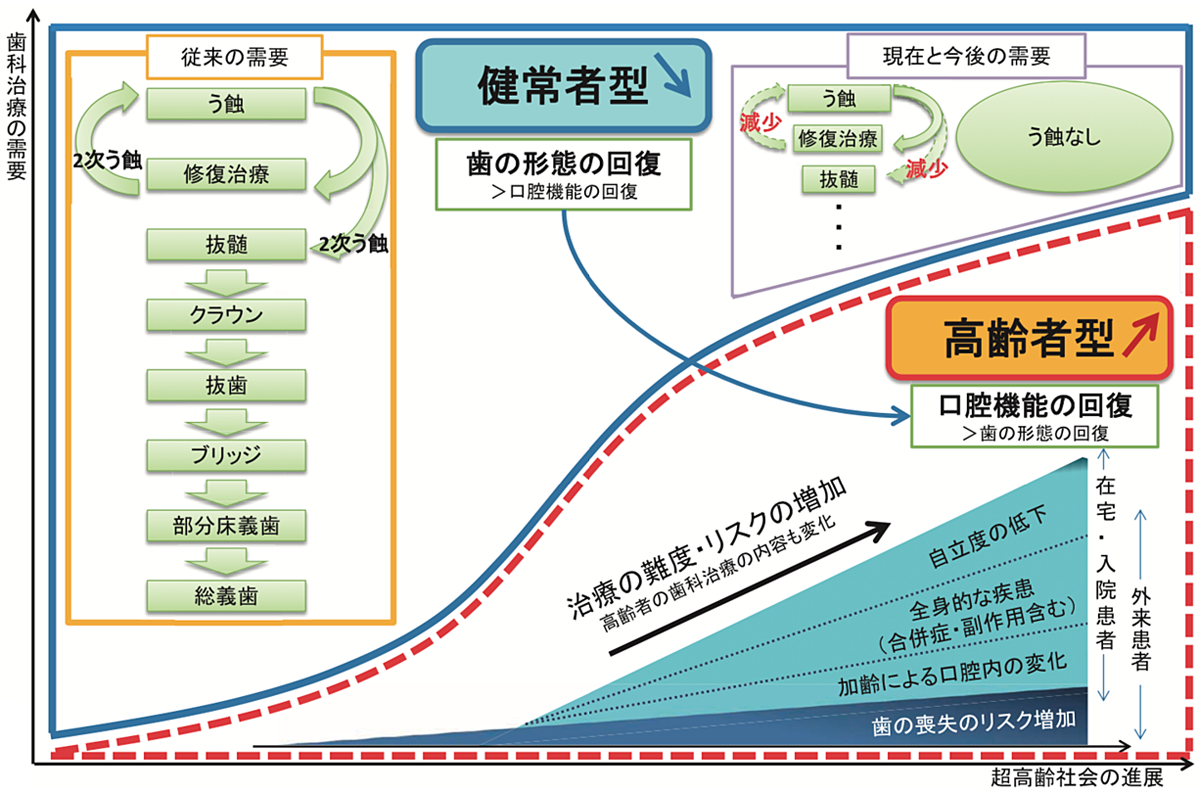

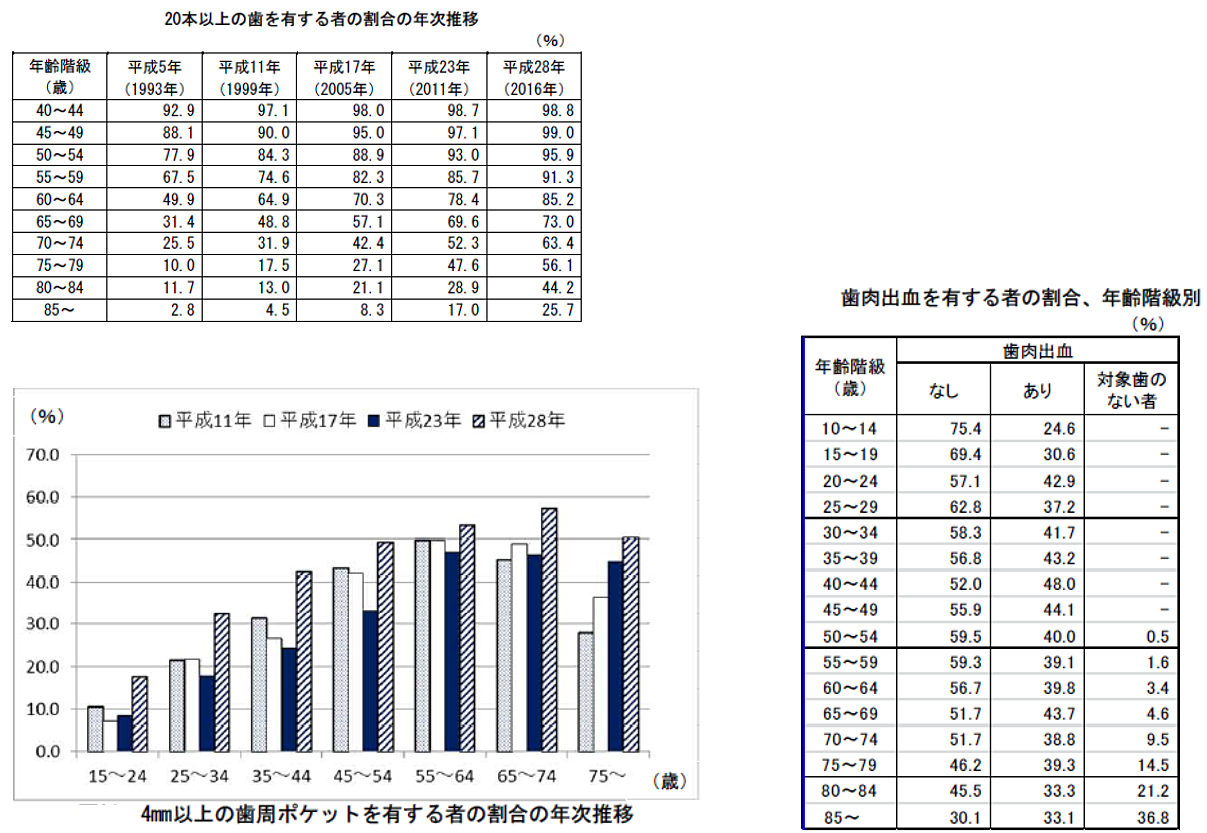

1.歯科口腔疾患の推移1(図1)

図1

令和2年度診療報酬改定では、「歯科外来診療における感染防止対策の推進」「歯科疾患の重症化予防」「口腔機能低下への対応の充実」「多職種連携の取り組みの強化と地域包括ケアシステムの推進」が重点的に評価された。その背景には、歯科口腔疾患の推移、従来の歯の形態回復を中心とした治療から、今後更なる少子高齢化を見据え、口腔機能管理(回復・維持・予防)を目的とした治療へとシフトする必要があるためと言える。さらに、平成28年度より新設された「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)2」は生涯を通じた歯科疾患の重症化を予防するためにも重要な項目と言える。また平成28年国民健康調査3(図2)に示されたように、高齢者の残存歯数は増加、歯周病を有する患者は増加傾向にある。また30代以上で歯肉からの出血を認めるものは40%以上になる。つまり、歯科保健治療を通して、永続的な患者の口腔機能管理を確実に行うには「歯周治療を知ること」から始まる。

図2

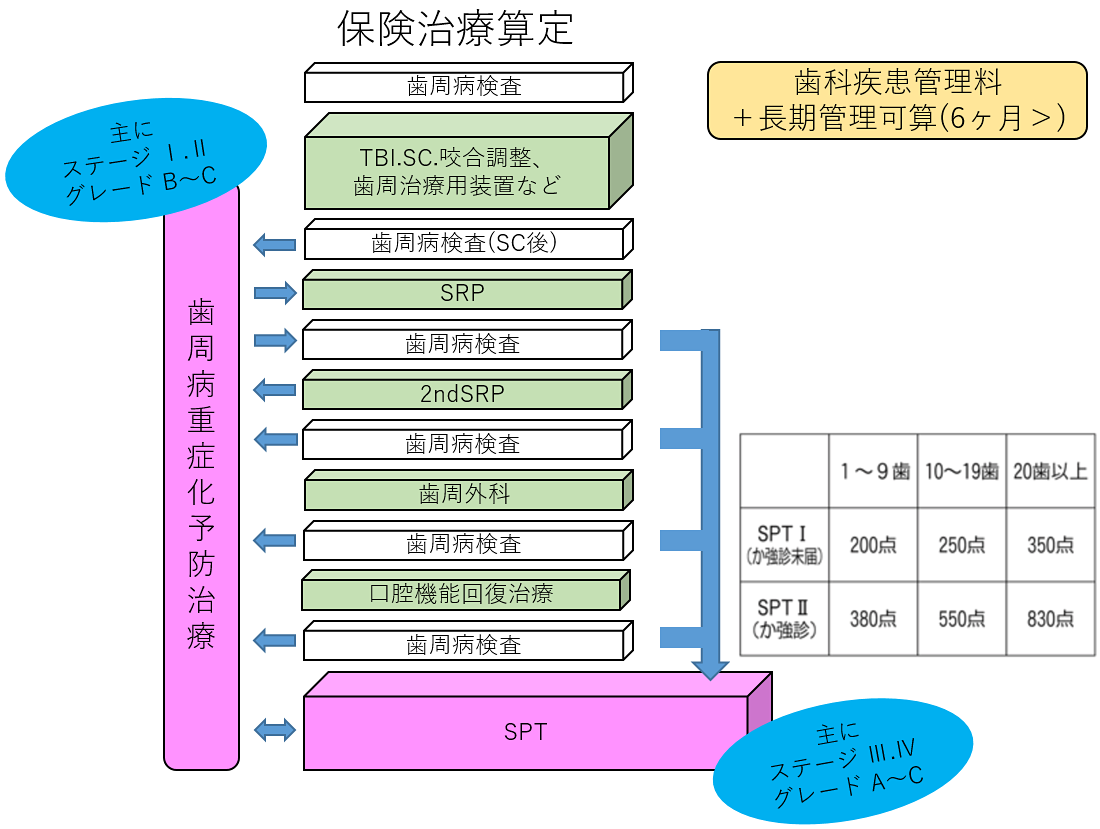

2.歯周治療の流れ4(図3)

図3

一般的な歯周治療の流れでは、医療面接後、歯周病検査を行い、診断・治療計画を立案し治療を開始する。まず歯周基本治療を行い再評価した後、必要に応じて歯周外科治療・口腔機能回復治療を行いサポーティブペリオドンタルセラピー(SPT)へ移行する。

実際の診療では、患者の主訴はう蝕など歯周病以外であることが多いが、実際に歯周病に罹患している患者は多い。以下に述べるように歯周治療においてはSPTが最も重要であるが、初診時の患者の主訴に応じた応急処置の対応ののち、できるだけ早い時期に歯周病検査を行って歯周治療の重要性を説明し、歯周基本治療を行うことが、後のSPTへの受診率の向上につながると考えている。

歯科疾患の重症化を予防するためには継続的な管理がまず重要である。特に歯周治療は概して長期的な経過を必要とすることが多く、歯周組織の維持および病状安定には長期的な継続管理が必要である。令和2年度保険診療報酬改定で、歯科疾患管理料(歯管)が6か月を超える管理を行った場合に長期管理加算が算定できることとなった。また歯周病安定期治療(SPT)にて管理を行うことができる。

SPT(Ⅰ)は4ミリ以上の歯周ポケットを有し、歯周基本治療等が終了して一時的に病状が安定した患者に対し算定できる。2回目以降は、必要に応じ歯周病検査を行い、病状が安定していることを確認し、原則として前回実施月より2カ月空ければ算定できる。「か強診」に限ってはSPT(Ⅱ)が月1回算定できる。また、これまでの歯科保健治療では算定が難しかったSPTの対象となっていない歯周病を有する患者に対して、長期継続管理を推進の下、歯周病重症予防治療が新たに新設された。これによって、従来の歯周病の継続管理が中等度から重度の治療課程が対象であったのに対し、歯肉炎を含む軽度の患者にも対応できることになり、保険治療に予防の概念が取り入られることなった。また、第1回の歯周病の新分類によってグレードで示されたように患者の状態に合わせた歯周治療の流れを選択することが必須と言える。

実際の診療では、患者の主訴はう蝕など歯周病以外であることが多いが、実際に歯周病に罹患している患者は多い。以下に述べるように歯周治療においてはSPTが最も重要であるが、初診時の患者の主訴に応じた応急処置の対応ののち、できるだけ早い時期に歯周病検査を行って歯周治療の重要性を説明し、歯周基本治療を行うことが、後のSPTへの受診率の向上につながると考えている。

歯科疾患の重症化を予防するためには継続的な管理がまず重要である。特に歯周治療は概して長期的な経過を必要とすることが多く、歯周組織の維持および病状安定には長期的な継続管理が必要である。令和2年度保険診療報酬改定で、歯科疾患管理料(歯管)が6か月を超える管理を行った場合に長期管理加算が算定できることとなった。また歯周病安定期治療(SPT)にて管理を行うことができる。

SPT(Ⅰ)は4ミリ以上の歯周ポケットを有し、歯周基本治療等が終了して一時的に病状が安定した患者に対し算定できる。2回目以降は、必要に応じ歯周病検査を行い、病状が安定していることを確認し、原則として前回実施月より2カ月空ければ算定できる。「か強診」に限ってはSPT(Ⅱ)が月1回算定できる。また、これまでの歯科保健治療では算定が難しかったSPTの対象となっていない歯周病を有する患者に対して、長期継続管理を推進の下、歯周病重症予防治療が新たに新設された。これによって、従来の歯周病の継続管理が中等度から重度の治療課程が対象であったのに対し、歯肉炎を含む軽度の患者にも対応できることになり、保険治療に予防の概念が取り入られることなった。また、第1回の歯周病の新分類によってグレードで示されたように患者の状態に合わせた歯周治療の流れを選択することが必須と言える。

3.ライフステージに応じた口腔機能管理

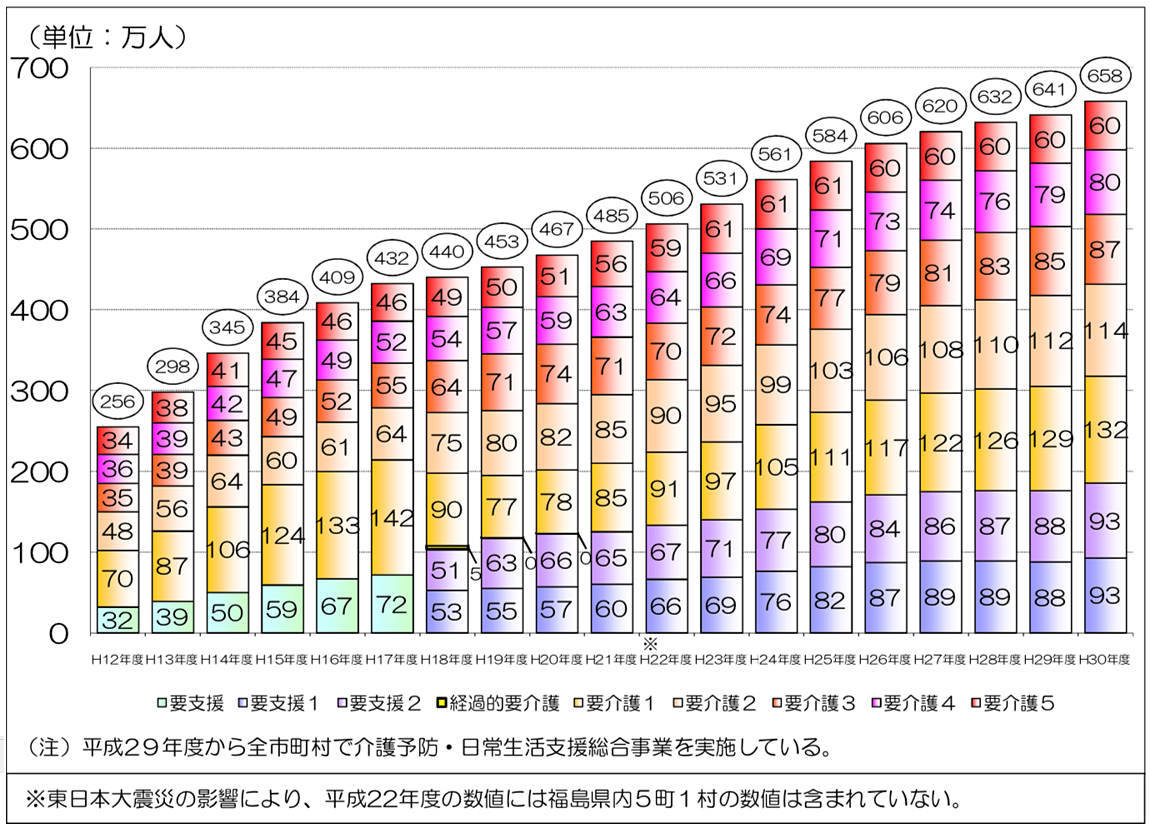

図4

平成24年に新設された周術期口腔機能管理は、がん患者などの全身麻酔下での手術・放射線治療/化学療法の前後に歯科で口腔内を管理することで術後肺炎などの合併症を予防することが期待されている。令和2年度改定でも医科歯科連携および周術期口腔機能管理の推進から周術期専門的口腔衛生処置は点数の引き上げ、および月2回の算定が可能となり、非経口摂取患者口腔粘膜処置料が新設された。また、平成29年度患者調査5(図4)によると、高齢者の歯科治療は外来診療を中心に行われ歯科受診率は65 -59歳をピークにその後急速に減少している一方で、年齢階級別の推計患者数の推移は65歳以上で増加傾向を示すことから、通院が困難になり在宅治療を必要とする高齢患者が増加していくことが示唆されている。また、平成30年度介護保険事業状況報告6によると(図5)、要介護(要支援)認定者の割合は年々増加しており口腔内に問題を抱えているにも関わらず適切な治療を受けることができない高齢者が増加していることが分かる。つまり、高齢者に対する訪問歯科が増加するため、歯周治療を中心とした口腔機能管理が重要となる。さらに、口腔機能管理料、小児口腔機能管理料が歯管の加算から独立した管理料となるなど口腔機能管理が重要になると予想される。

最後に、歯周治療を軸に歯科保険治療を行うことで、歯科疾患リスクのある患者に対しライフステージに応じた継続的な口腔機能管理が可能となり、患者のQOL向上・健康寿命の延伸につながると言える。今後の保険治療の参考にして頂ければ幸いである。

図5

参考文献

1.中央社会保険医療協議会総会(第 209 回)資料. 厚生労働省

2.関東信越厚生局. 厚生労働省

3.平成28年度国民健康調査. 厚生労働省

4.歯周治療の指針 2015. 日本歯周病学会

5.平成29年度患者調査. 厚生労働省

6.平成30年度介護保険事業状況報告. 厚生労働省

記事提供

© Dentwave.com

LINE公式アカウントはじめました!

LINE公式アカウントはじめました!

歯科衛生士の方向け Dentwave無料転職お悩み相談室

歯科衛生士の方向け Dentwave無料転職お悩み相談室

歯内療法の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。

歯内療法の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。

歯周治療の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。

歯周治療の悩み、30分で解決!Dentwave.comがおすすめするwebセミナーをご紹介いたします。